フリーエディター/ライター

フリーエディター/ライター

藤原 綾さん

フリーエディター/ライター。

出版社での女性誌編集部を経て、2007年にフリーの編集者として独立。

以後、『sweet』や『SPRiNG』などの女性誌、コレクションブランドからストリートブランドのムック本やカタログのビジュアル制作を手掛けるなど幅広いジャンルで活動中。手掛けた作品は数百冊に及ぶ。

永く使えるものを買うことが本当にコスパのいいお買い物

“一生もの”といえるアイテムを、皆さんはいくつ持っていますか?

“一生もの”という言葉を言い訳に、ハイブランドのバッグを買ったものの、もう今は使っていない、売ってしまったという人もいるかもしれません。

私も、昔はたくさん失敗しました。

「サイズは合わないけど可愛い!」

「多少チクチクするけどこれくらいなら大丈夫」

「ちょっと違うけど安いからいっか!」

と、少し引っ掛かりを感じているのに、物欲に負けて妥協で購入。

でも、その小さな引っ掛かりが原因で結局使わなくなるんですよね。

たくさん服は持っているのに着る服はいつも同じ、という悲劇のシーズンもありました。

そんな失敗を重ねて、今では小さなことでも気になる部分があったら買わないようにしています。そのかわり、何ひとつ文句のないものは少し高くても背伸びして買う。

自分のために作られたと錯覚するくらいのサイズ感、袖を通すたびうっとりできる肌触り、所作を邪魔しないシルエット、流行り廃りのないタイムレスなデザイン。この4つが揃うと、まず買っても後悔することはありません。

そして、これこそが“一生もの”の要件だと思います。

bild:Rubbermaid Products, flickr.com, CC BY 2.0

bild:Rubbermaid Products, flickr.com, CC BY 2.0最近では、安くてもすぐダメになるものではなく、高くても長く使えるものを選ぶ流れが生まれています。ファストファッションは一大ブームとなりましたが、ワンシーズンで使わなくなる・使えなくなるものも多く、「消費」を見直す人がだんだん増えてきたようです。

愛着がもてて飽きがこない、誰かに譲れるくらい質がいいということが、改めて考え直されています。

先日、仕事をした20代のメンズモデルは、お父さんのベルトを愛用していました。「昔のものは質がいいから今でも使える。今、新しく買うものはいつか自分の子どもにあげられるかどうかを基準に買っています」とのこと。すごくスマートで温かみのある考え方ですよね。

一生ものにできるかどうかは、生産のストーリーにあり!

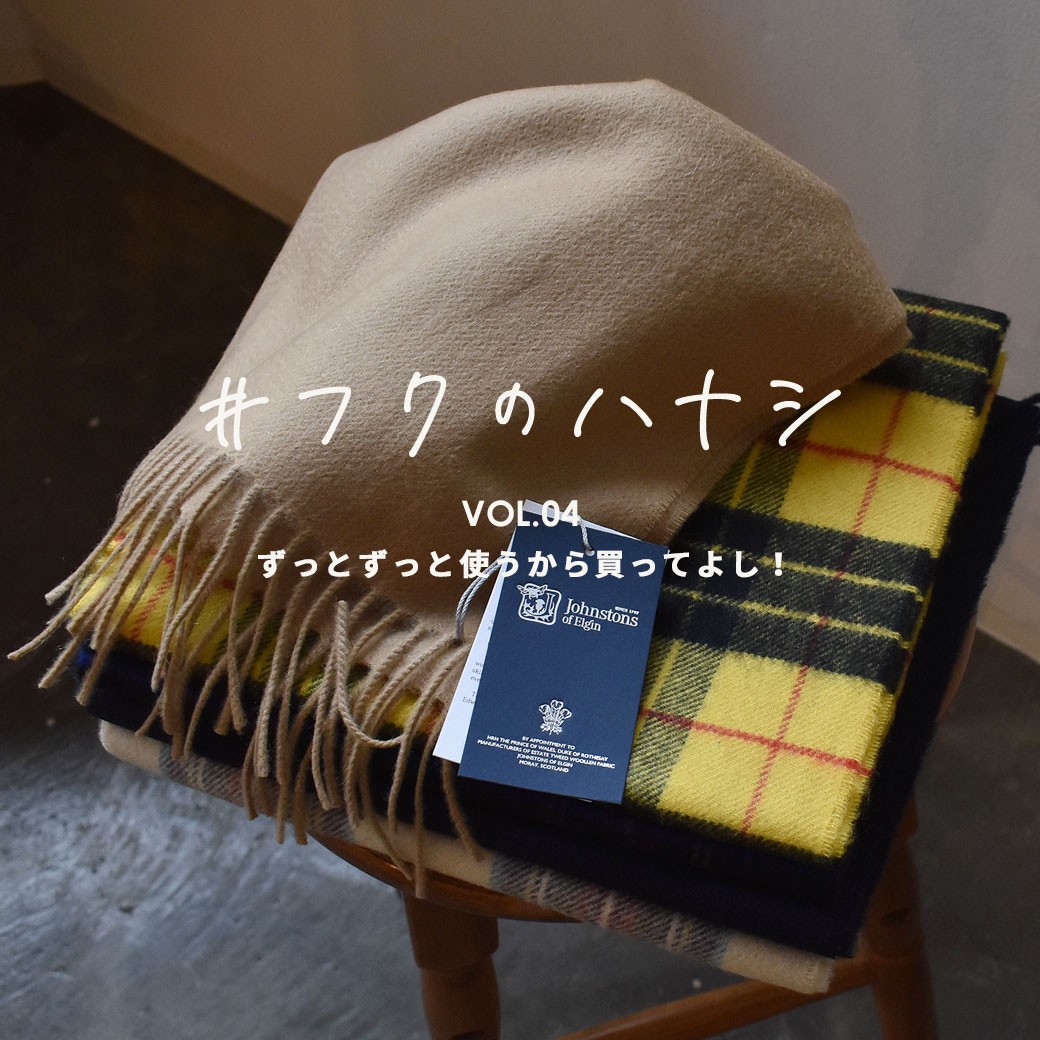

そんな一生もののアイテムにふさわしいブランドが今日の主役、『ジョンストンズ オブ エルガン』です。

ジョンストンズは1797年、スコットランド北東に位置するエルガンで生まれました。200年以上の歴史を誇るスコットランド最古の生地メーカーで、世界有数のラグジュアリーブランドに商品を提供しています。

理念は、“最高のものだけがすべて”。卓越した技術をもつ職人たちのなかには、50年選手もいるそう。その極上の品質が認められ、2013年には英国王室御用達の証、ロイヤルワラントも授与されています。

ジョンストンズを語るにあたって外せないのが、自社工場での一貫生産だということ。今では分業が当たり前ですが、ジョンストンズでは基準を設けて、原毛選びから製品になるまでの30工程すべてを自社で管理しています。

たとえば、ジョンストンズの代名詞ともいえるカシミヤ。汚れや外毛を取り除いて売買されるのが一般的ですが、ジョンストンズでは収穫時の原毛のまま手に入れるところから始まります。

中国、モンゴル、アフガニスタンの遊牧民と直接取引して仕入れる15種類のカシミヤは、色や太さ、長さもバラバラ。それでも、デリケートな繊維を漂白したくない! という思いから、完成品に近い色を選んで、カシミヤ本来の性質をいかしていきます。

さらに、最先端の技術も取り入れて、羽のような軽さと繊細な触り心地を実現。肌に吸い付くような、しっとり流れる夢見心地の触感は、一度体験したら手放せなくなります。もちろん、私もそのひとり☆

「最高級のカシミヤ」と、なんだかどこもかしこも言っているように聞こえますが、ジョンストンズが定める基準を満たしているのは、なんとたった10%未満。業界でももっとも厳しい基準として知られています。“最高のものだけがすべて”を掲げるジョンストンズにしてみれば、簡単に最高級なんて言うな! といったところでしょうか。

ちなみに、ジョンストンズでは「ミルツアー」というランチ付きの工場見学も開催しています。ここからもジョンストンズが生産背景にこだわっていて、かつ自信をもっていることが伝わるはず。ジョンストンズのファンに加え、素材の勉強をするデザイナーやアパレル関係者の学びの場となっています。

長く愛用するなら大判が吉!結局、大は小を兼ねる

そんなジョンストンズの顔といえば、大判ストール。

大きさは3種類ありますが、なんといってもLサイズがおすすめです。少し高いからと躊躇せず、一生ものと思って大きいものを選んだほうがいいと思います。

巻き方のバリエーションが増えるし、アウターがわりに活用することも可能。生地が中厚なのでボリュームの調整もしやすく、自由自在に豊かな表情が楽しめます。

とくに無地は使用頻度が高くなる分、マンネリさせないことが大事。首からかける、肩から羽織る、首にぐるぐる巻き付けるなど、同じコーデだとしてもストールの使い方を変えるだけで、全体の印象が変わります。

しかも、春は軽いアウターがわりに、夏は冷房対策、秋はニットに重ねて、冬はアウターの上から……とシーズンレスで使える点も実に優秀。ジョンストンズの一枚目は、無地のLサイズ、これが基本です。

カラバリもとても豊かで、どれを選ぶか悩むこと必至。毎日使えるベーシックカラーから、差し色にしたいブライトカラーまでが揃います。中にはかなり似ている色もありますが、微妙な違いでも別の色は別の色。どっちも発売しよう! という、こだわりゆえの心意気がたまりません!

職人のこだわりが詰まった一生の宝物ストール

一枚目のシンプルな無地でその実力を存分に味わったら、二枚目にどうしても欲しくなるのがチェック。

スコットランド発のジョンストンズらしく、タータンの種類もとても豊富です。

ところで、このタータンにはそれぞれ歴史と意味があるのはご存じですか?

タータンというと、ひとつのチェックの名称と誤解されがちですが、スコットランドが伝統を保護するために登記法を設けていて、ここに登記されたチェックがタータンと呼ばれています。

タータンが伝統織物として受け継がれてきた起源は、スコットランド北部に住むハイランド人の伝統衣装にあります。戦争を繰り返していたスコットランドとイングランドがグレート・ブリテン連合王国になったとき、ハイランド人はスコットランドへの愛国心の証としてタータンを着用してイングランドに対抗。反乱を起こすたび、惨い仕打ちを受けていました。そして軍用タータン以外の製造は禁止され、多くの技術は失われてしまいました。

その後、1800年代になって、作家ウォルター・スコットが計画を練り、スチュアート家とスコットランドの絆を示すために王がタータンを身につけることになります。その情報が出回って、街は空前のタータン・ブームに。同じタータンを着用した人たちは不思議な団結感に包まれました。

以降、地域、王室、クラン(氏族)、家族、軍隊など、ひとつの共同体の象徴としてタータンが広く使われていくようになります。

たとえば、バーバリーやヴィヴィアン・ウエストウッドのタータンは、ファッションブランドのタータンとして登録されるというわけです。

意味を知って柄を選ぶのも一興。代表的な3柄を見てみましょう!

長きにわたってワードローブで活躍してもらうためにも、質がいいということは大前提。そこを見極めるために、少し値の張るものは商品の背景をみるといいと思います。

作り手がいかにこだわっているか、少しでもいいものを届けたいと思っているか、この思いはきちんと商品に反映されるはず。

永く使われることを前提に、職人たちが手間暇をかけて、愛情をこめて作られた『ジョンストンズ オブ エルガン』のストール。まさに“一生もの”の要件を満たしたアイテムです。買って後悔はありません!