FAQよくあるご質問

- お電話での お問い合わせ

-

固定電話から 0120-89-4828携帯電話・PHSから 0276-88-4828

受付時間

8:00~13:00

(※年中無休)

- 非通知設定をされている場合は「186」をつけてお電話ください。

- 電話番号をよくお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

お支払いについて

お支払いについて

-

支払い方法は何がありますか

-

auかんたん決済、クレジットカード(Mater・Visa・JCB・ダイナースクラブ・アメリカン・エキスプレス・上記カード会社と提携しているカード)、銀行振込、郵便振替 、代金引換 がご利用頂けます。

詳しくはお支払い方法でご確認下さい。

-

支払い方法を変更をしたい

-

午後1時半~翌朝午前6時の間に頂いたご注文は、午前6時まで支払い方法の変更が可能です。カスタマーサポートまでお問合せ下さい。

午前6時~午後1時半の間に頂いたご注文は変更できませんのでご注意ください。

-

代引きを電子マネーで払いたい

-

代引きは現金決済のみとなります。お受け取時のクレジットカード・電子マネー決済には対応しておりません。

-

【銀行】支払い先の口座を知りたい

-

振込先につきましては、「お支払い方法について」をご確認下さい。

-

入金したのに発送されない

-

午後1時半までの入金確認で即日発送とさせて頂いております。振込のタイミング及び金融機関によっては直ぐに入金確認できない場合がございますので予めご了承下さい。

-

振込名義人が異なるのですが

-

ご注文者とお振込名義人が異なる場合はカスタマーサポートまでお問合せ下さい。

-

代引きで決済できない商品はありますか?

-

「中型商品」は代引きをご利用いただけません。

ご注文について

ご注文について

-

注文時刻が発送締め切り時刻を過ぎてしまいましたが出荷できませんか?

-

発送締め切りを過ぎますとご要望の日取りで発送出来ない場合がございますので、その際はお届け日についてご相談させて頂きます。カスタマーサポートまでお問合せ下さい。

-

「最短でのお届け」の配達予定日は何時のことですか?

-

お客様がお住まいの地域(配送先)へお届けできる最短の日取りとなります。また、「生体」・「水草」のご注文で航空便ご利用の場合は時間帯指定が出来ませんので予めご了承下さい。

商品到着について、詳しくは配送についてにてご確認ください。

-

配送時間指定をしたがその時間帯に荷物が届かない(指定時間が変更されている)

-

「生体」・「水草」のご注文で航空便ご利用の場合はお時間帯指定ができませんので予めご了承下さい。またお届け先地域によっては配達可能な時間帯に限りがあるため変更させていただく場合がございます。

商品到着について、詳しくは配送についてにてご確認ください。

-

注文内容を変更したい【追加・キャンセル】

-

商品発送日の前日19時半まで注文内容の変更が可能です。メールでお問い合わせください。商品発送日の前日19時半以降に頂いた「ご注文の変更」「商品の追加」「キャンセル」は受付しておりません。あらかじめご了承ください。

-

注文をニ重にしてしまったのですが・・・

-

発送保留としてカスタマーサポートよりお客様へ確認のご連絡を差し上げています。

-

制限数(お一人様○個限り)よりも多く商品を購入したい

-

数量制限(お一人様○個限り)のある商品につきましては、1回のご注文あたり制限数までとさせて頂いております。複数のご注文に分けられた場合でも合計数は制限数までとご理解下さい。複数のご注文に分けられた場合には、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。

-

掲載していない商品を買いたい【商品の取り寄せ】

-

当サイトにて取り扱いのない商品の購入をご希望の際は恐れ入りますが、カスタマーサポートまでお問合せ下さい。

-

買い物カゴの商品が消えてしまった

-

2時間以上買い物カゴに変化が無い場合はクリアされますのでご了承ください。

-

欠品の再入荷情報が知りたい

-

生体など一部の商品は各カテゴリページの「新商品&お買い得情報」よりご確認できます。それ以外の商品につきましては恐れ入りますが、カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

-

魚用の病薬はありますか?【魚病薬】

-

アクア用品2の魚病薬でご案内しております。

-

【スマートフォン】メニューが出ない、コンテンツが無い、検索が使用できない

-

JavaScriptが無効になっている場合がございます。

JavaScriptを有効にして頂き再度ご覧頂くようお願いいたします。

また、セキュリティアプリを入れていらっしゃる場合は一度無効にして頂くか、保護を弱めて頂くようお願いいたします。

Android端末

●標準ブラウザ

1.ブラウザ右上の「 」(メニュー)を選択します。

2.「設定」を選択し、「高度な設定」を選択して進みます。

3.「JavaScriptを有効にする」のチェックを入れてください。

●Google Chrome

1.ブラウザ右上の「 」(メニュー)を選択します。

2.「設定」を選択し、「サイトの設定」を選択して進みます。

3.「JavaScript」を選択して設定を変更して下さい。

iPhone端末

1.「設定」アイコンを選択します。

2.「Safari」を選択して、「詳細」を選択して進めます。

3.「JavaScript」の項目を有効にします。

明細書・領収書について

明細書・領収書について

-

領収書・明細書を付けて欲しい

-

領収書・明細書について、詳しくは領収書についてでご確認下さい。

-

明細書の金額を伏せて欲しい

-

領収書・明細書について、詳しくは領収書についてでご確認下さい。

-

領収書・明細書を別送して欲しい

-

領収書・明細書について、詳しくは領収書についてでご確認下さい。

メールマガジンについて

メールマガジンについて

-

メールマガジンの登録・変更

-

メールマガジンを購読する場合はメールマガジン変更ページから登録して下さい。

-

メールマガジンの停止方法

-

メールマガジンを停止する場合はメールマガジン変更ページから解除して下さい。

保証について

保証について

-

商品の不足、商品の誤納があった場合

-

商品が不足している場合、誤納があった場合は商品到着から7日以内にカスタマーサポートまでご連絡下さい。

生体は商品画像と色や模様が違う生体が届く場合がございます。 詳しくは商品画像と色や模様が違う生体が届いたをご確認ください。

-

破損・初期不良があった場合

-

輸送時に破損した恐れがある場合(外箱の破損やへこみ、外装の剥がれ等)やメーカー保証(初期不良)については輸送時によるものと思われる破損につきましてをご確認下さい。

-

返品・交換について

-

返品・交換について詳しくは、返品・交換・キャンセルについてをご確認下さい。

-

「生体」の返品について

-

生体の返品につきまして詳しくは、生体死着保証内容をご確認下さい。

-

「生体」の死着について

-

死着があった場合生体到着後24時間以内にご連絡頂き、生体袋開封前の死着画像の確認により保証の対象となります。

保証の範囲・対応の詳細については、生体死着保証内容をご確認下さい。

-

「水草」の保証について

-

水草の誤納や枯死などの商品受け取り時に状態不良があった場合は、到着後24時間以内にご連絡頂き、画像での状態確認により保証の対象となります。

保証の範囲・対応の詳細については、水草の保証についてをご確認下さい。

梱包について

梱包について

-

中身が分からない発送をしたい【目隠し梱包】

-

ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)へご指示下さい。

-

無地のダンボールで発送して欲しい

-

ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)へご指示下さい。

-

不在時は宅配BOXへ配達して欲しい

-

ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)へご指示下さい。

-

商品をできるだけ小さく梱包して欲しい

-

ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)へご指示下さい。出来る限り対応致しますが、ご要望にお応え出来ない場合もございますので予めご了承下さい。

-

他の商品のダンボールに入れられて届けられた

-

当店では資源有効利用のため、ダンボールなどの梱包資材にリサイクル品を使用する場合がございます。あらかじめご了承ください。

-

商品のパッケージ内に同時注文した商品も入れられていた

-

システムトイレなど一部商品は他の商品を同時にご注文の場合、パッケージ内に同梱させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

-

梱包材にダンボールを使用しないで欲しい

-

ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)へご指示下さい。出来る限り対応致しますが、紙袋などでの発送となり、資材の関係上ご要望にお応え出来ない場合もございますので予めご了承下さい。

-

送り主の名前の表記は何になりますか?

-

送り主は当社「株式会社チャーム」となっております。送り主の表示は運送システム上変更できませんので予めご了承ください。

またご注文者様のお名前は記載されませんが、ご希望の場合はご注文の際に備考欄へお書き添えください。

-

ギフト用にラッピングをして欲しい

-

ラッピングは(ギフト仕様)と商品名に入った商品に限ってご案内しております。現状ではラッピングサービスは行っておりません。

発送、受け取りに関して

発送、受け取りに関して

-

荷物のお問い合わせ番号を知りたい

-

出荷完了後にお知らせする「出荷のご案内」メールにてお知らせ致します。

-

配達前に電話連絡が欲しい

-

配達方法に「代引き」をご指定のお客様は配達前に配送業者より確認のお電話を必ず差し上げております。代引き以外の配達の場合は、ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)にご指示頂ければ配送業者宛に「配送前の連絡の希望あり」と張り紙にて対応いたします。(※配達前のご連絡をお約束するものではございません。)

-

配送時間指定をしたがその時間帯に荷物が届かない

-

「生体」・「水草」のご注文でタイム便ご利用の場合はお時間帯指定ができませんので予めご了承下さい。またお届け先地域によっては配達可能な時間帯に限りがあるため変更させていただく場合がございます。

商品到着について、詳しくは配送についてにてご確認ください。

-

配達時間帯、お届け先を変更したい

-

ご注文内容の変更は発送前日20時まででしたら対応させていただきます。

メールにてご連絡ください。

発送前日20時以降のご変更は原則的にお受けしておりません。

また、すでに発送済みとなり、当社では変更が出来ない場合もございます。恐れいりますが、後ほどメールでお送りする宅配業者名と送り状番号を元にお問い合わせいただき、配達のご変更手続きをお願いいたします。

-

いつの間にか配達時間帯が変更されていた

-

お届け先地域により配達可能な時間帯に限りがありますので変更させていただく場合がございます。

配達時間についてにてご確認ください。

-

荷物を自宅以外で受け取りたい

-

ご注文時にご意見・ご要望欄(備考欄)へお受取の営業所名をご指示下さい。

-

受け取りをキャンセルしたい

-

発送完了のお荷物は原則キャンセルをお受け出来ません。止むを得ない場合はカスタマーサポートへご相談下さい。

-

メール便を利用したい

-

誠に申し訳ございませんが、小さなサイズの商品も全て宅配便でのお届けとなります。

-

地域によって発送できない商品はありますか?

-

一部の商品は、配送方法が限定されたり、品質の保証ができないためお届け出来ない地域がございます。

詳しくは配送についてにてご確認ください。

-

商品画像と色や模様が違う生体が届いた

-

画像個体は飼い込み個体やモデル個体となっているため、コンディションや個体差、水質等により画像と色合いや柄が異なる場合がございます。

こちらについては返品、交換の対象外となります。予めご了承お願い致します。

商品価格・おまけについて

商品価格・おまけについて

-

値引きはしてもらえますか?

-

大変申し訳ございません。個別での値引き対応は致しかねます。

セールを随時行っております。また、他のチャーム運営サイトと価格を合わせる事は致しかねます。予めご了承下さい。

お問い合せ先

お問い合せ先

水草

水草

1.水草別

-

グロッソスティグマが上に伸びてしまうのですが・・・

-

グロッソスティグマが上に伸びてしまうのは典型的な光量不足です。60cm標準水槽で、蛍光灯3灯以上の光量が必要です。また、流木などの陰など光の当たらない部分では植えに伸びてしまいます。

また、グロッソは根からたくさんの栄養を必要とします。栄養系のソイルや底床肥料の追加が効果的です。他には、植える際に頂点の葉2枚だけが底床の上に出るように深く植えること、株同士は横に匍匐できるように十分な間隔を開けて植えることで、横に這って伸びやすくなります。ある程度育ってきたら一度根元からバッサリ刈り込むことで、脇芽や匍匐枝が出やすくなり、上に伸びることを防げます。刈り込んだ直後はみすぼらしく見えますが、適切な育成環境で底床に十分な栄養があれば1ヶ月程度で美しい緑のじゅうたんが出来上がります。

-

グロッソスティグマの植え方がわかりません。

-

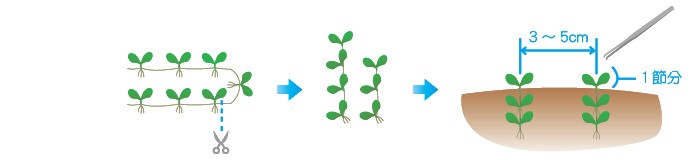

グロッソスティグマは3節(1節=葉と根がついた部分)を1本としてカットし、頂点の葉2枚だけが底床の上に出るよう、ピンセットを使用し田植えをするように植えていきます。株同士は横に匍匐できるように1本ずつ十分な間隔(3~5cm程度)を開けて植えることで、横に這って伸びやすくなります。

-

アマゾンソードの葉が枯れてきました。

-

水上葉を切り取って下さい。新しく購入したアマゾンソードが水上葉だった場合、水上葉は枯れてしまいます。株の中心から透明感のある新芽が出始めていたら、順調に水中化している証拠ですので古い葉は切り取ってしまってもOKです。また、水中葉であっても外側の葉が老化し、枯れてくる場合がありますが、この場合も切り取ってください。

-

リシアが浮いてきてしまいます。リシアの草原を作りたいけどどうしたらよいですか?

-

リシアは元々浮き草で、ウィローモス等と異なり石や流木に自ら活着しません。そのため、リシアは強制的に石や流木に巻きつけて沈めてレイアウトにご使用ください。

リシアを沈めるためには下記の方法があります。

・石や流木等の重さのあるものに溶けない糸(テグス等)で巻きつける方法

・リシアの上にステレスのネットをかぶせる(リシアネット等)

・流木付のウィローモスに絡ませて育てる モス付き流木は

浮き草としてのリシアは光量やCO2は無くても育ちますが、水中化させ草原を作る場合など美しい姿を楽しむには高光量とCO2の添加は必須です。

また成長が早く肥料分の要求量も多い為、液肥を中心に定期的に添加を行いましょう。

-

リシアがこんもり育ってきた。どのようにトリミングしたら良いでしょうか?

-

リシアは非常に成長が早いので、育成環境が良ければあっという間に厚みのあるマット状になってしまいます。

こんもり育った姿は非常に美しいのですが、このままにしておくと、リシアの下部には光が当たらないため溶けてしまい、石や流木に巻き付けているテグスからリシアが外れてしまいます。

また、ステンレスネットで抑えている場合は、ステンレスネットごと『パッカン』と浮いてしまいます。

こうなる前に早めにトリミングを行ってください。

トリミングの方法はハサミで散髪のようにリシアを均一に薄くするだけで大丈夫です。

カット直後は色が悪い部分が目立ちますが、光があたり育ってくると再び明るいグリーンになってきます。

カットした後はリシアの欠片が水槽内に漂うので、魚をすくうネットなどで取り除きましょう。

-

ミクロソリウムの葉の先が透明なんですが

-

ミクロソリウムの葉の先が透明なのは、状態よく育っている証拠です。成長点は透明になります。非常に柔らかく、触ると綺麗な葉を展開できなくなるので注意してください。

-

トニナ・スターレンジが溶けてしまいます。

-

高水温か水質等が合ってない可能性が高いです。育成範囲の幅が狭く、限られた水質で育つ水草で、強酸性、軟水の水質でないと上手く育ちません。日本の水道の平均pHは7.5なのでROなどでpHを下げる対策が必要です。

-

アヌビアスが溶けてしまいます。

-

根茎などにダメージを受けている可能性があります。溶けてしまった部分は回復しないので、ダメージを受けている根茎ごとハサミで切り取ります。 健全な根茎までダメージを与えてしまうので引っ張るなどの行為はやめましょう。 到着して暫くしたら溶けてしまう症状は、発送のダメージ、水上から水中葉の切り替え、ポットからのバラシ等の負担をかける行為が重なってしまい溶けてしまうと考えられます。

-

レースプラントが上手く育たないんですが・・・

-

水槽内の水温が高すぎる可能性があります。レースプラントは約22度と低水温を好みます。最初は問題なく育ちますが、長期維持には低水温が必要です。 葉が落ちてしまう場合は、休眠期だと思われます。そのまま水槽内で植えていても2ヶ月程度でまた葉を展開し始めます。

-

南米産ウィローモスが三角になりません。

-

南米産ウィローモスは環境により長細く育つ場合があります。綺麗な三角形にするには高光量、CO2添加が必要です。照明、CO2環境がそれ程良くないと細長くなってしまう場合が多いようです。

-

水替えをしたらマツモがバラバラに・・・

-

カルキ抜きをした水を使用しましょう。塩素分が残っているとマツモは一晩でバラバラになってしまいます。

-

60cm水槽の前景としてリシアを敷き詰めたいのですが、リシアの必要量が分かりません。

-

リシアネット等を利用する前提ですと3パック程度で一度様子を見るのがいいかも知れません。 あまり詰め込むとリシアは光がは当たらなくて枯れてしまうので、軽く折り重なる程度に敷き詰めて設置します。

-

タヌキモの育成方法を教えてください。

-

特に難しい点はありませんが、捕虫嚢をもっている種のため、プランクトンなどがある程度発生した立ち上げてから時間の経過した水槽のほうが成長が良いです。 光量は多め、液肥の添加で立派な草体となります。強めの水流はあまり好みません。春先から夏にかけてのビオトープのシーズンであれば屋外でも楽しめます。

-

アヌビアス付流木を購入したのですが活着していません。

-

アヌビアス付流木は「活着済み」の記載が無い商品、または「巻きたて」の記載のある商品につきましては、出荷する直前に下処理をした状態で流木等に巻きつけております。しばらく経ちましたら新たな根が生えてきますので、商品をそのまま水中に配置してください。

-

キューバーパールが上手く育ちません。

-

キューバパールは他の前景草に比べやや育成難易度が高い水草です。高光量、CO2添加が必須で、さらに底床の肥料分だけでなく、水中の肥料分の要求量も多いです。

栄養系のソイルか底床肥料を使い、状態を見ながら液肥を添加してください。

また、他の水草に比べ総硬度が高め(GH3~4程度)の水質を好みますので、極端にGHが低い水槽ではサンゴ砂やカキガラなどで水質を調整してください。石組みのレイアウトなど、ややGHが高い環境に適した水草です。

-

グロッソやキューバパールの葉が黄色くなってしまう。

-

成長が早いグロッソやキューバパールは勢い良く育ったと思うと葉が黄色くなってしまうことがあります。これは水草の生長により底床の肥料分が消費され、肥料分が不足している場合が多いです。特にソイルをセットしてから半年以上経過している場合は間違いなくソイルの初期肥料が消費されて栄養不足です。この場合は底床肥料の追肥が効果的です。

-

グロッソやキューバパールのトリミングはどのようにしたら良いでしょうか?

-

グロッソやキューバパールは育ちすぎると幾重にも重なって厚くなり、CO2を添加していると酸素の気泡でバカッと一気にはがれてしまうことがあります。

厚くなりすぎた場合は、高さを調整するようにハサミを横に入れ、そのまま薄くカットしトリミングします。カット直後はみすぼらしい姿に見えますが、環境がよければ1ヶ月程度で緑の絨毯が復活します。

新芽が出てきたら底床用肥料を追加するとさらに復活が早くなります。(カット直後は肥料分は控えめにしてください。)

2.水草の育成全般

-

ロタラインディカなど赤系の水草が赤くなりません。

-

ロタラインディカは光量やCO2、肥料などが足りていない可能性があります。赤系水草の赤みを引き出すには、60cm標準水槽で、蛍光灯3灯以上の光量とCO2の添加が必要です。十分な光量とCO2を添加しているにも関わらず、赤みが出ない場合は鉄分が不足している可能性がありますので、鉄分を主体とした液肥を添加してください。

-

水草の適正育成温度は何度ですか?

-

水草の育成水温について、概ね24~26℃が適正とされています。 水温が上昇する夏場はクーラー、ファン等による冷却、逆に冬場はヒーターによる加温が必要です。

-

CO2添加って必要ですか?

-

なくても育成出来る種類は多いですが、水草本来の美しさを引き出すためにはCO2添加は必要です。一般的に難種と言われる種類は必須です。(スターレンジ、トニナなど)

-

アルカリ性でも育てられる水草はありますか?

-

一部の水草以外は難しいです。アナカリスやアヌビアスなどは弱アルカリ性にも耐えられる種ですが、本来であれば中性が最適な範囲です。弱アルカリ性の水槽は珊瑚など硬度を上げる物質が入っている場合が多く、成長を阻害している要因にもなっています。

-

購入時のポットのまま水槽に入れていいですか?

-

早めにポットから取り出したほうがいいでしょう。そのまま水槽内に入れても影響はないですが、栄養分はないので、クリプト等は植えるタイプの水草は小さくなる等の影響が考えられます。 アヌビアスやミクロソリウム等の植え込まないタイプの水草はそのまま入れても育ちます。

-

ホームセンターのガーデニング売り場などで形のいい石が売っていたのでレイアウトで使いたい

-

水の中での使用は、水質に急激な変化等を与える可能性があるため、お勧めできません。 どうしても使いたい場合は、水の入ったバケツなどに入れ、水質等を測ってから安全性を確認した上でご使用ください。

-

CO2の添加スピードが分かりません。

-

環境や水草の量によって違いますが、水草が茂っている状態で60cm水槽で1秒/1滴が一般的です。最初は抑え目に設定して、少しずつ添加量を調整してください。 添加しすぎるとエビが動かなくなる、熱帯魚が鼻上げをする等が見られます。この場合は急速にエアレーションかシャワーパイプを水面に出すなど、CO2を抜く必要があります。

-

硬度高くても育つ水草はありますか?また下げる方法はありますか?水道水のpH、gHとも高くて、南米系の水草などが上手く育ちません。

-

パールグラス、ニードルリーフルドウィジア、ポゴステモンヘルフェリー、キューバパールグラスなどは硬度を好みますので育成可能です。 硬度を下げる方法ですが、ゼオライトは吸着効果があり、価格も高くないのでおすすめです。 吸着効果にも限界があり、定期的(1ヶ月程度)に効果を復活させることが必要です。方法は、塩水に半日程度つけ、天日干するとまた新品としてお使いいただけます。

-

他の水草は問題なく育つのですが、キューバパールグラスが上手く育ちません

-

総硬度(GH)が低すぎる可能性があります。深山石を使ったレイアウトや珊瑚をフィルター内に少し入れるなど、硬度を上げる要素がある水槽と相性がいいです。(GH3~5程度あれば良いでしょう)低い高度を好むスターレンジやトニナなど典型的な南米系の水草とはあまり相性がよくありません。

-

CO2も添加して、光量も十分なのに水草が育たない

-

水草も新しい環境に慣れるまでの間、生育は遅くなります。種類によっては2~3週間かかることもありますので、この間はあまりいじらずにそっとして置く方がお勧めです。 またエキノ、クリプトやニムファ類は植え替え後、根がしっかりと張るまで成長が一時的に止まる場合もあります。 水質が合っていない。特に南米原産の水草を砂利系の底床で育てている場合に起こりがちなのがこのケースです。 適応範囲の広い草でも生長スピードが遅くなることがあります。また硬度を多少要求する草をセットしたばかりのソイル水槽に植えた場合も同様のケースが発生します。

-

葉っぱが黄色っぽく変色してしまう。

-

特に生長の早い有茎草ではこの症状がおきやすいです。この場合は肥料の添加が効果的です。 肥料の効果が目に見えて現れ始めるのは生長が早い有茎草でも1週間はかかりますので、見た目にすぐに変化がないからと言って大量に添加したり、逆に添加を止めてしまうのはお勧めできません。 成長の早いロタラ系とグロッソの組み合わせなどは肥料不足を起こしやすい典型的な組み合わせ。ソイルを使用しても半年と立たずに肥料不足の症状が現れる事もあります。

-

下葉が落ちてきたのですが・・・

-

光量不足か、草体自体が古くなっている可能性があります。どちらも特にピンチカットを繰り返していると発生しやすいトラブルで、上が茂りすぎて下葉にまで光が届かなくなっている、 またはピンチカットを繰り返した事により根元が古くなり過ぎてしまっていることが原因となることがあります。

-

葉が縮れる、いじける、変形する

-

色々な要因で発生するトラブルですが、エキノの仲間では底床に過度のゴミが溜まっている、有茎草では肥料分の不足等が原因となることもあります。 プロホース等で底床のゴミを吸いだしたり、肥料を添加する、ソイル系の底床で数年使用したものであればリセットを掛けるのも効果があります。 また種類によっては水質の急変や、植え替え時にこのような現象が起こる事がありますので、種類の特徴を把握した管理を意識しましょう。 水質の変化や、植え替えを嫌う種類としてはオランダプラントやロタラマクランドラが有名です。 またホレマニー等の特に根張りが強烈なエキノは鉢植え管理をしていると鉢の中で根詰まりを起こして生育不良を引き起こす事があります。

-

葉と葉の間が広くなりすぎてスカスカの姿になってしまう(間延び)

-

アンブリアやハイグロフィラの仲間はCO2添加量が多いと間延びしてしまい、あまり綺麗とは言えない姿になります。 他の草のCO2要求量の程度にもよりますが、このような種類の場合はCO2の添加量は抑えた方が、美しく育てる事ができます。

3.水草全般

-

初めて水草をやろうと思います。種類が多すぎて、何を購入していいか分かりません。

-

前景~後景草の水草がセットになっているものを販売しています。初めての方には2000円ビギナー6点セットがお勧めです。 安く水草をやってみたい方には500円ビギナー3点セットなどが、CO2なども必要なく育成が簡単なものを揃えたセットです。 その他にも初心者向きの水草を揃えたカテゴリがありますので、水草お買い得セットからご覧ください。

-

トロピカ、アクアフルールって何でしょうか?

-

水草生産ファームの名称で、ブランドとして扱われています。一般的に、ノーブランドの水草よりも高品質で、そのブランドでしか販売されていない品種もあります。

-

sp.やVar.ってどんな意味ですか?

-

植物分類の中の単位です。正確な学名や分類がわからない場合、その種類の仲間、といった意味合いで用いられます。 「sp.(species)」 [分類されると予想される属名+「sp.」] ロタラ sp.であれば ロタラ(Rotala)属の一種になります。 「Var.(Variety)」 [~の変種] アヌビアスナナの学名は Anubias barteri var.nana アヌビアスバルテリーの変種という意味になります。 「cf.(confer)」 同定するには疑問があるが,花の形や形状などから極めてよく似る場合に使用されます。分類学上では使用されません。 「cv.」 [~の園芸品種]ロタラマクランドラ cv.’イエロー’とあれば ロタラマクランドラのイエローという園芸品種となります。

-

水上葉と水中葉との違いは?

-

水草が水上生活にも耐えられるように変化した状態です。多くの種類は水上化しますが、アナカリスやカボンバなどは完全な水草で水上に出ることはありません。

-

水上葉を購入したのですが、水中葉が出てきません・・・

-

水中葉を展開するスピードが違います。速い種類で3日程度、遅い種類ですと1週間以上掛かります。グリーンロタラやハイグロフィラポリスペルマなどは早く、ハイグロフィラバルサミカなどは遅いです。 根付いていれば途中でトリミングすることにより、脇芽から水中葉をすぐに展開させることが可能です。

-

葉に穴が空いてしまうんですが

-

貝やエビ等の食害の可能性があります。ヤマトヌマエビなどはコケ取り能力は高いですが、コケが無くなると柔らかい新芽などを食べてしまう場合があります。 貝などを発見した場合は、手で地道に取り除くか、貝を好んで食べるアベニーパファーやキラースネールなどの生体を使うのがおすすめです。

-

液体タイプと固形タイプの肥料の違い

-

液体は即効性、固形は持続性があります。成長の早い有茎草などは液体タイプ、クリプトやエキノドルスなど根張りがいいものに関しては固形肥料をお勧めします。

-

水草をセットしたらコケだらけになりました・・・

-

初期セット時のソイルには肥料分が多く含まれているので、肥料過多の状態になりやすく、コケの発生を引き起こしています。 対策として、クルスなどコケ取りの投入、初期セット2週間程度は毎日の水換えなどが効果的で、そうすることにより初期のコケに悩ませることが減ります。 また成長の早い水草を入れるのがお勧めします。マツモ、ドワーフフロッグビットなどの浮草類、ポリスペルマなどは根張りも早くお勧めです。

-

トリミングを行ったら捨てるほど水草が出てきました。どう処理したらいいですか?

-

夏場であればストック兼ビオトープとして楽しむことが出来ます。野外の川などに捨てるのは生態系の破壊につながるので絶対にやめてください。 不必要であれば燃えるゴミとして処理してください。

-

大型の熱帯魚が入っています。使える水草はありますか?

-

抜かれないように素焼き鉢に植える等の工夫が必要です。また流木などにしっかり固定できるアヌビアスやミクロソリウムなどは可能かと思います。

-

水草を購入しようと思っています。農薬が心配なんですがエビ水槽に使えますか?

-

記載内容がない場合は全てエビ水槽にも使える無農薬品です。 残留農薬チェックは、プラケースなどに商品とミナミヌマエビ等を複数投入し、半日以上エビが生存しているものを、当店では出荷可能としています。 農薬がある製品も一部取扱があり、商品名には《残留農薬あり》を表記されています。 一部農薬があるものに関しても販売しています。商品名の最初に《残留農薬あり》の表記があります。商品特性をよく理解した上で、ご検討ください。 当店では残留農薬のある商品の対処を行っておりますが、無農薬、残留農薬ありの表記はあくまで目安です。 ご購入された水草をお客様の水槽に入れた後、生体の致死等の損害は一切負いかねます。予めご了承ください。

-

スネールや害虫等が付着している水草を送られることはありますか?

-

現状では混入を100%防ぐには至っておりません。 現在国内で栽培され流通しているファームの水草のほとんどには各種の害虫が混入しており、大手ファームの水草への混入も確認されていることから、水草を取り扱っている販売店では少なからずこれらの害虫が混入している可能性があります。 当店でも出荷に際して、手作業による除去は行っておりますが、極小サイズの個体や卵の除去が除去しきれないことがあります。

-

日本産水草とて扱っているものは外来種も入るのでしょうか?

-

一般的に在来種と呼ばれるものを、日本産水草として扱っています。例、(センニンモ、ササバモ、ミズユキノシタ等) アナカリスやホテイ草などは含まれません。

-

クリプトコリネのポットを購入しました。前回と見た目が少し違うようなのですが・・・

-

水草全般に言えることですが、水上葉は育成状態により色の違いや、葉の形などが違う場合があります。 特にウィステリア各種、パンタナルレッドピンネイトやルドウィジアインクリナータキューバなどは同じ水上葉でも葉が細いタイプと太いタイプがあります。

-

テラリウムに挑戦しようと思っています。観葉植物のカテゴリーに入っている植物は、生体が入っている水槽に入れても大丈夫なのでしょうか?

-

お勧めできません。観葉植物として扱っているものに関しては、農薬チェックはしておりません。水草として扱っているものに関しては、一部を除きチェックしており生体が入った水槽にもお使いいただけます。

-

グリーンロタラの節と節の間から白い根のようなものが伸びてきましたが、どうすればよいですか?

-

有茎草に見られる水中根と呼ばれるものですが、見栄えが悪いと感じるようでしたら、カットしてしまってOKです。特に水草の生長には問題ありません。 なお、水中根を出す原因ですが、はっきりとした理由は不明です。当店の水槽状況を見る限りでは、水中の栄養素がやや少ない場合や、水面近くにまで成長し、下部が枯れてきている場合に水中根を出す傾向があると言えます。

-

.無農薬、という表記がされている水草がありますが、どういう意味があるのですか?

-

ファームなどから仕入れる水草には、害虫駆除のため農薬が散布された状態で入荷されるものがあり、農薬がついたままの水草を水槽にそのまま入れると、その影響でエビが死んでしまうことがあります。(基本的に熱帯魚へは死んでしまう、と言うほどの影響はありません) エビを飼育される方が増えているため、このような表記をしています。特に注意書きの無い水草については、無農薬と考えて頂いてOKです。

-

ヘアーグラスショートがエビなどに抜かれてしまいます。

-

生体の数を調整するか、ヘアーグラス類の場合であれば、垂直ではなくやや斜めに植え込んでください。 水草が完全に根付く前にヤマトヌマエビなどの生体を多めに投入すると、引き抜かれてしまうことがあります。

-

残留農薬はどの程度の期間で抜くことができますか?

-

付着量や換水の量、頻度にもよるため、一概に「何日間」とお答えすることはできません。(数日で抜ける場合もあれば、1ヶ月以上かかる場合もあります)

-

モスボールを購入しました。ネットはどうすれば良いですか?

-

本品はボールに緑のネットと、生体に無害なステンレス製の金具でモスを巻きつけた商品です。商品の到着後、ネットは外さずにそのまま水槽に沈めて育成してください。

-

到着してパックを開けたら水草が曲がっていたのですが?

-

水草(特に水上葉やロタラなど茎を伸ばして成長する有茎草類)は光の強い方へ頂芽(頭)を向ける性質が強いため、曲がった状態になってしまうことがありますが、水槽に入れて植え付ければ再びまっすぐに伸び始めます。

-

流木に白いもやもやした物が出てきました。どうすれば良いですか?

-

水カビです。流木の切り口や生木の部分に発生することがあります。生体に悪影響を及ぼすこともございますので、早めの除去をおすすめ致します。水槽から取り出せる場合はブラシ等で洗い流してください。取り出すことが難しい場合はホース等で吸い出してください。

-

斑入りで購入したのに斑が入っていない、消えてしまった

-

斑入りの品種には、斑の固定化が進み安定して斑の入る品種と、様々な要因で斑が安定しない品種がございます。ハイグロフィラ ロザエネルビスやウィステリア ホワイトマーブルなど、水草の多くは安定していない品種が多く、成長段階や環境、季節により1つの個体でも模様が出たり出なかったりと外的要因により左右されます。チャームでは、生産の過程で選別を行い出荷時には特徴のあるものを選定し品質向上に努めておりますが、一定数は成長、増殖の過程で斑が入らない物が出現しますのでその際は改めて選別を行って頂ければと思います。消えてしまった個体に関して、一時的なものか選別の対象になるか判断が必要な場合はお問い合わせください。

-

外国産の植物を屋外で育てても大丈夫でしょうか?

-

外国産の植物の中には、日本の環境へ適応し自然界で増殖してしまう恐れのある種類がございます。 その中でも特に生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれがあるものは、特定外来生物に指定され販売や飼育等が法律で制限されています。 特定外来生物に指定されていない種類でも、一部の植物(ウチワゼニクサやキショウブ等)は地方自治体の条例により制限されているものもありますのでお住まいの地域の条例をご確認下さい。 それ以外の植物は特に制限はありませんが、栽培を楽しむ上では配慮が必要になります。 具体的には野外への逸出を避けられるように、鉢植えで楽しむ事や切り花としてお楽しみいただく事で種子拡散のリスクが無くお楽しみいただけます。 また、処分方法なども逸出防止において重要な点になりますのでこちらをご参考下さい。

4.水草用器具

-

水草には外部式フィルターがいいのはなぜですか?

-

外部式フィルターは水に溶け込んだCO2を逃がしにくい構造をしている為です。上部フィルターや外掛け式、底面フィルターでも育成は可能ですが、メンテナンスや水槽の外観などトータルで考えると、外部フィルターが最も向いていると言えます。

-

底床の種類が多くて分かりません。ソイル?大磯?各種類の特徴を教えてください。

-

・ソイル

メリット・・・肥料分が多く、弱酸性に傾ける作用があるため、育成が安易になる

デメリット・・定期的な交換が必要・大磯砂

メリット・・・半永久的に使える。栄養がないので肥料分などを自分で調整できる。

デメリット・・新しいものは貝の欠片などが混入しており、硬度が上がりやすい。

-

玄関先などに水槽を置こうと思うのですが・・・設置場所はどこが最適ですか?

-

玄関などはあまりお勧めできません。コケの原因となる直射日光や、温度変化が大きく、水質の変化が起こりやすいためです。 直射日光入らないリビングなどに設置するのが一番ではないかと思います。 しかし水槽は人を楽しませるのも目的ですから、デメリットを理解した上でお楽しみ頂くのが一番ではないかと思います。

-

照明にも色々種類があるみたいですが、特徴を教えてください。

-

・蛍光灯

メリット・・・・・安価で全体をムラなく照射でき、本体を変えなくても蛍光灯の種類を変えることでお好みの光に交換できます。照明器具本体が、枠付き水槽には合います。

デメリット・・・水温の上昇、水深のある水槽には向かず、かつては水草育成の主流でしたがLEDの台頭により新製品はほとんど作られなくなりました。そのため選択肢が少なくなりがちです。電球切れにより定期的に交換が必要で、主流となってきたフレームレス水槽に照明器具が合わない場合が多いです。

・メタハラ

メリット・・・・・圧倒的な高光量、演出効果が高く、水深がある水槽でも直進性の高い光が届きます。 高難度種の育成や大型水槽向けです。

デメリット・・・本体が高額な上、発熱が多く、消費電力も多く、ランプの寿命が短いため維持コストがとても高いです。光の直進性が高い為、影が出来やすくその部分の水草は育ちません。

・LED

メリット・・・・・消費電力が低く、安価で高寿命、球の交換が発生しないため維持コストがほぼ0です。かつては水草育成に不向きとされましたが、近年の改良により蛍光灯と同等かそれ以上の育成効果も期待できる製品も存在します。60cm水槽で3000lm以上の光束のものが、高性能LEDの目安と言えるでしょう。

デメリット・・・安価な製品では光量が十分でない場合があります。光の直進性が高い為、照射角に工夫を凝らした製品でない場合影ができやすいです。基本的に球の交換はできません。(できるものもあります。)

全てを兼ね備えた照明はないので、使用用途により選択するのがよいでしょう。 かつては蛍光灯、メタハラがお勧めとされましたが、LEDも高性能な製品が続々登場しています。

どれも一長一短ですが、最も導入しやすいものは、LEDと言えるでしょう。

-

CO2添加セットを購入したのですが、排出量のコントロールが難しいです。

-

ポイントはスピコン(スピードコントローラー)から拡散器までの長さを出来るだけ短くすることです。シリコンチューブは圧により膨張する為、長いと安定しません。 実際に調整するときも、排出量が多めの状態から徐々に減らしていきます。スピコンのダイアルは繊細なので、締めすぎや、緩めすぎには注意します。

-

60cm水槽で照明のルーメン(lm)はどのぐらいが必要ですか?

-

必要な光量は水草によって様々で色の波長なども関係する為、一概にはお答えできません。

例として60cmレギュラー水槽でグリーンロタラ(一般的な有茎草)の育成と考えますと CO2添加した条件で、状態よく育成するには、3000lm程度、アヌビアス(一般的な陰性水草)では2000lm程度が必要となります。

その他の水槽の例としては、

有茎草で、30cmキューブ水槽600~1000lm、90cm水槽5000~6000lm程度が必要となります。

陰性水草で、30cmキューブ水槽500~1000lm、90cm水槽4000~5000lm程度が必要となります。

-

照明のルクス(lux)、ルーメン(lm)、ケルビン(K)って何ですか?

-

照明の明るさは、一般的にはルクス(lux)、ルーメン(lm)で示され、どちらも数字が大きいほど明るい照明と言えます。ただし、以下の点にご注意ください。

・ルクスは照明の光源自体の明るさではなく、照明から出た光が到達した地点での明るさを示します。

水深が60cmの水槽に照明を使用した場合、水深が30cmの地点と60cmの地点では、60cmの地点のほうが暗くなります。また、一つの照明で小さな部屋を照らす場合と大きな部屋を照らす場合では、大きな部屋のほうが暗くなります。ルクスは光源からの距離と照射される面積に左右されますので、光源からどのくらいの地点の数字なのかを加味して比較する必要があります。

→ 光が均一に広がる蛍光灯の明るさの比較に適した数字です。・ルーメンは照明の光源自体から放出される光の束の量です。

照明の明るさを単純に比較するならルーメンがもっとも単純な数字で、この数字が高いほど照明は明るいと言えます。ただし、いくらルーメンが高く明るい照明でも、照射角が狭いと一部しか明るく見えません。光の直進性の高いLEDでは重要な比較項目ですが、照射角により暗く見える場合があることを考慮しなければなりません。

※一般的なアクアリウム用の照明は照射角が120°前後になっています。

→ 光の直進性の高いLEDの明るさの比較に適した数字です。・ケルビンは光の色をあらわした数字です。数字が低いほど赤く見え、数字が高いほど青く見えます。

魚や水草の演色性を左右し、実際は明るさに関係ない数字ですが、人間の視覚には白い光ほど明るく見え6000K~8000K程度が一番明るく自然な色調に見えます。サンゴ育成用の青味が強いものや水草育成用の赤味が強い照明は白い照明に比べは暗く見えます。

→ 光の色の比較に適した数字です。

-

LEDをタイマーに接続すると残光が残って消えません。

-

LEDの残光はLEDの特性で不具合ではございません。

一度コンセントを抜いて頂き、コンセントの向きを逆にして挿し直すと改善することがあるのでお試しください。

LEDは微量の電流でも点灯するため、電源OFF後もタイマーやLED本体のコンデンサーやスイッチなどの内部に残る微量の電流でしばらく点灯することがあります。

またLED製品のスイッチはすぐにONできるように回路が完全には遮断されないため、OFFにしても微量な電流が流れ続けわずかに点灯し続けます。

そのためLED製品の多くは、タイマーが使えない訳ではなく、残光があるためタイマーの使用を推奨しないことが多いです。

LED製品のコンセントにはプラスとマイナスがあるので、向きを変えて挿し直すと、スイッチの回路のマイナス側が遮断されてきちんと消えるようになることがあります。

またLED製品は、メーカーによってはアナログ式のタイマーが推奨されていることが多いので、説明書や仕様をご確認のうえご使用ください。

タッチセンサー(触ると電源がON/OFFになるタイプ)はタイマーを使用することは出来ません。

-

水草を育てるには強い光が必要ですか?

-

水草の育成に強い光は重要ですが、単純に明るさだけでなく、光に含まれる波長が重要です。

植物の光合成に必要な波長は青い光(波長400~500nm)と赤い光(波長600-700nm)と言われていますが、特に赤い光は水の中を透過しづらいため、水草では赤い光が強いことが重要です。赤い光は一般的に人間には暗く見えるため、水草育成用の照明=明るいとは限りません。また赤い光が強い照明では水草や魚の色が変わって見えることが多いため演色性に難があります。単純に強い光ではなく、十分に赤い光が含まれていることが重要です。

-

20W1本の蛍光灯はLEDだと何ルーメン(lm)に相当しますか?

-

蛍光灯の種類や使用度合いにより、数値が大きく異なる為一概にはお答えできませんが、800~1000lm前後を20W蛍光灯1本分の目安としてください。

5.コケ対策

-

コケ対策に有効な生体を教えて下さい。

-

一般的にはヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビのエビ類と、石巻貝などの貝類、サイアミーズフライングフォックスなどの魚類がコケ対策用の生体として用いられますが、数が多すぎると水草が食害されたりするため、注意が必要です。

-

深緑色のコケのようなものが、ソイルなどに付着しはじめました。

-

藍藻(シアノバクテリア)だと思われます。非常に繁殖力が強く、環境から見直さないと中々無くなりません。原因として水質がアルカリ性に傾いている、ろ過能力の低下、底床に堆積物が溜まっている等が考えられます。 対策としては環境を見直した上で、藍藻をホースなどで吸い出すのが一番です。アミなどで掬おうとすると水槽内に飛散して更に増える可能性があります。

-

コケ抑制剤は水草水槽に使えますか?

-

使用は難しいと思います。コケ(藻類)の成長を阻害する成分が含まれている為です。特に藻類のウィローモスなどは使用量が多い場合などは枯死してしまう可能性があります。有茎草なども少なからず影響があるようです。 一番の対策は、水槽環境の見直しをして、コケの発生を防ぐことが一番の手段です。

-

流木に水カビ(白いもやもやした物)が付いているのですが、どのように対処すればよいのでしょうか?

-

まずは手で削って剥がしてください。剥がした物は網ですくい取るか、ホースで吸い出してください。その後、水カビを食べてくれるエビやオトシンクルスを入れて予防してください。また、水カビは水質(水槽環境)が良くなれば自然と消えていきますので、水槽環境が落ち着くのを待ってみてください。

6.CO2

-

CO2添加って必要ですか?

-

水草本来の美しさを引き出すためにはCO2添加は必要です。一般種はもちろん、難種と言われる種類は必須です。(スターレンジ、トニナなど)

-

CO2も添加して、光量も十分なのに水草が育たない。

-

水草も新しい環境に慣れるまでの間、生育は遅くなります。種類によっては2~3週間かかることもありますので、この間はあまりいじらずにそっとして置く方がお勧めです。

またエキノ、クリプトやニムファ類は植え替え後、根がしっかりと張るまで成長が一時的に止まる場合もあります。 水質が合っていない。特に南米原産の水草を砂利系の底床で育てている場合に起こりがちなのがこのケースです。 適応範囲の広い草でも生長スピードが遅くなることがあります。また硬度を多少要求する草をセットしたばかりのソイル水槽に植えた場合も同様のケースが発生します。

-

添加量の目安が知りたい

-

水草の状態、植えている量、照明の強さなど、水槽内の環境により添加量は変わってくるので一概には言えませんが、一般的にはカウンターを使用し、 30cm 1滴/3秒 60cm 1滴/1秒 90cm 3滴/1秒 などがよく表現としてよく使用されます。当店の簡易的な目安としてミナミヌマエビなどのコケ取りのエビが活発に動いていれば、問題ないレベルの添加量と判断できます。溶存二酸化炭素を正確に測りたい場合は、試薬を使用するとよいでしょう。

-

初心者なので合うCO2フルセットを教えてほしい

-

面倒な調節は一切不要な水草職人と呼ばれるフルセットがお勧めです。水槽の大きさ別に排出量を調整済で、ボンベをつなげばすぐに使用できるセットになっております。

-

小型ボンベは何日ぐらい持ちますか?

-

水槽内の環境により一概には言えませんが、60cm水槽で2~3週間、小型水槽で1ヶ月程度とされています。

-

リサイクルボンベの取り扱いはありますか?

-

当店の販売品は全て新品ボンベになります。ご安心してお使いいただけます。

-

スピードコントローラーでON/OFFは可能ですか?

-

流量を調整するためのパーツですので、完全に止めることはできません。別途ストップバルブが必要になります。

-

スペースの問題でレギュレーターを横で使用することは可能ですか?

-

液化したCO2がもれ出て危険な為、ボンベスタンド等を使用し必ず縦にしてご使用ください。

-

使用しているボンベ径が分からない

-

一般的に小型高圧ボンベといえば、5/8-18UNF と呼ばれるネジ径のものを指します。口径が合えば他メーカーでもご使用可能です。一部メーカーなどは別規格を使用しているメーカーもありますので、ご確認の上ご使用ください。

-

大型ボンベ(ミドボン)は取り扱いはありますか?

-

取り扱い予定はございません。ご了承いただけますようお願い致します。

-

レギュレーターが結露しているようですが・・・

-

排出量が多いと、レギュレーターが冷えて気化熱で結露いたします。異常ではございません。

-

発酵式を試したいのですが

-

ペットボトルで発酵式CO2添加を簡単に行なえるアダプターを販売しております。ゼラチンなど内容物に関しては別途ご用意ください。

-

スピードコントローラーのネジを締めたのに止まらない。

-

スピードコントローラーのダイアルネジは非常に繊細に出来ている為、強く締めすぎると破損してしまう可能性が高い為、ご注意ください。

スピードコントローラーには、逆流防止弁と同じように流れる向きがございます。本体横に、方向が印字されていますので、お間違いないようお願いします。

-

逆流防止弁が上手く機能しない

-

本体に流れる方向に矢印が印字されていますので、向きを合わせてください。逆につけるとうまく機能いたしません。

新品時や長期未使用時はゴム弁の貼り付きでエアどおりが悪い場合があります。

流量が著しく少ないときは、1mmの六角レンチや伸ばした事務クリップなどをIN側から貫通させるか、CO2のスピコンを全開にして一気にガスを流すことで張り付きを解消すれば、流量を回復できます。

淡水

淡水

1.淡水生体一般

-

熱帯魚の飼育にはヒーターが必要ですか?

-

必要です。幅広い水温に適応する種もいますが、大部分の種は20℃以下の水温では飼育できません。冬季には必ずヒーターを使用してください。

26℃程度の水温であれば大部分の種は飼育可能ですので、初心者の方は温度固定式のオートヒーターがお薦めです。

-

生体を購入したのですが、水合わせはどのように行えば良いでしょうか?

-

お客様の元へ無事に生体が届いたら、必ず水合わせを行ってください。すぐに生体を水槽に入れて、水温や水質に大きな差があると生体に大きなダメージになってしまいます。

水合わせについて、詳しくは水合わせ&トリートメント方法を参考にしてください。

-

チャームではトリートメントを行っていますか?購入した魚はトリートメントを行った方が良いでしょうか?

-

当店では入荷後、最低でも5日~7日程度トリートメントを行った後、当店のホームページにて購入可能になります。状態の良い個体から出荷しておりますが、輸送中のダメージや、キャリアになっている病気の種類、病気や寄生虫の潜伏期間によっては完全に病気を防ぐことはできません。また、お客様の水槽への導入時には水質が大きく変わるため、入念に水合わせをしても何らかの病気を発症する可能性があります。

お客様の元へ元気に届いた生体であっても、トリートメントタンクをご用意していただき、本水槽に入れるまで一度様子を見てください。また、混泳の際のトリートメントは観賞魚の飼育の基本です。必ずトリートメントを実施し、混泳は全て自己責任にて行ってください。

※水槽導入後や水合わせ中の死亡、混泳による同居魚への被害、また、いかなる理由においても、すでに飼育している生体への被害については、一切保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

-

生体がパッキングされた袋から水が漏れている。空気(酸素)が漏れている。

-

パッキングした袋からは多少の水の漏れ、酸素の漏れがある場合がございます。

特に酸素は当店から発送後、お客様のもとへ届くまでの間に自然と少しづつ抜けていきます。

生体がダメージを受けないように袋を2重、もしくは3重にしていますので、多少の水、空気の漏れがあってもご安心ください。

万全を期して発送いたしますが、万が一到着時に、袋が大きく損傷し水や酸素がほとんど抜けてしまっている場合、明らかに生体に影響が出てしまっている場合は、開封前の画像を撮っていただき当店へご連絡をお願いします。

-

○○が欲しいのですが、入荷しないのでしょうか?

-

生物ですので、輸入されても状態が悪い、あまりにも品質が落ちる場合は販売を行っていません。また、国内外問わず、ワイルド個体はシーズンにより採集できない、禁漁期が設けられる場合があります。当店でも、お客様のご要望にお応えすべく、販売できるよう最大限努めてまいります。

-

生体の袋に入っている茶色いものはなんですか?

-

アンモニア吸着剤です。より良い状態でお届けするため、輸送時に生体のふん等から出るアンモニアを吸着させてアンモニア中毒を予防しています。もちろん生体には無害です。飲み込んで喉を詰まらせる生体や、吸着剤の下敷きになるとスレてしまう小さな生体、アンモニア中毒を起こしづらい生体には入れない場合もあります。アンモニアの吸着剤の販売も行っています。

-

なんでよく価格が変わるのですか?

-

生物ですので、現地での採集量やシーズン、輸入状態によって価格が変動します。たくさん採集されれば価格が下がり、少数しか採集できないと価格が上がります。シーズン初めとシーズン終わりには需要が増えるため、値段が上がりやすくなります。輸送する際に南米からドイツやアメリカを経由する、またはシンガポールを経由して輸入するといった輸入経路で値段が変わる場合もあります。ブリード個体でも生産量が多いもの、少ないもの、生産国によって価格が変わる場合があります。その他、為替レートや紛争などの国際情勢によっても価格が変動します。何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。

-

商品画像の魚に比べると色が薄いのですが?(商品到着直後)

-

到着直後の魚やエビは、周りの環境に合わせて色が抜けて見えます。水槽に導入後、状態が落ち着くと本来の色彩を発揮します。

-

商品画像の魚に比べると色が薄いのですが?(水槽導入後、小型魚編)

-

赤い発色を持つカラシンの仲間、ラスボラ、バルブなどのコイの仲間は、じっくり飼い込んでこそ本来の色彩を発揮します。一般に弱酸性の軟水を好む種が多いので、適切な水質で大切に飼育してください。

-

商品画像の魚に比べると色が薄いのですが?(水槽導入後、ワイルドベタ、リコリス編)

-

ワイルドベタやリコリスグラミーの多くが、ただの茶色の魚に見えることが多く、本来の美しさを味わうのが難しい種といえます。1.弱酸性の水質でじっくり飼う、2.身を隠しテリトリーになる場所(流木など)を作る、3.照明を暗くする、の3点がポイントです。ブラックウォーターで飼育すれば水質も調整しやすく、水槽も暗くなって簡単に本来の発色を味わうことができます。裏技として、同種のオスかメスのどちらかを一緒の水槽に入れれば婚姻色、もしくはけんか前の最大の発色を見ることもできます。ただし、けんかでボロボロにならないように自己責任でお願いいたします。

-

商品画像の魚に比べると色が薄いのですが?(水槽導入後、アピスト、シクリッド編)

-

アピスト、シクリッドの仲間は飼い込みによる発色だけでなく、婚姻色の出具合、与えている餌の種類によって発色の度合いが異なります。特に、アピストではブラインシュリンプ、中型シクリッドではエビを与えることで赤い発色を強くすることができます。また、発情したオスは、頬部や体側にギラギラと青い発色を見せるようになります。アフリカンシクリッドも、一番強いオスほど青く発色します。この美しい個体に仕上げることも本グループの飼育の醍醐味といえます。

-

商品画像の魚に比べると色が薄いのですが?(水槽導入後、エビ編)

-

エビは環境に合わせてある程度体色を変えるだけでなく、餌も非常に大きく影響しています。植物質を多く含む餌を与えると赤味が強く、種類によっては茶色っぽくなっていきます。一方で、底砂が暗い色彩だと茶色っぽくなりやすく、明るい底砂だと青味が強くなりやすいです。また、ビーシュリンプではミネラル分が少ないと白いバンドが薄くなってしまいます。

-

魚の横縞、縦縞って呼び方は反対じゃないですか?

-

生物の模様は、頭から尾にかけて入る縞模様を縦縞といい、頭から尾にかけて垂直に入る縞模様を横縞といいます。一般に横向きに泳ぐ魚は縦と横が反対のように聞こえます。そのため横縞はバンド、縦縞はストライプ、もしくはラインと表現することもあります。

-

イトメを購入したのですが、どのように保存すればよいですか?

-

基本的には水温を低くし、酸素が十分に行き渡るようにする、死骸などはまめに取り除き、清潔な水を保つようにしてください。

具体的な保存方法は下記の通りです。

●水道水や井戸水をかけ流しにする。この方法は最も長くイトメを保存できます。

●タッパなどに浅く水を張り、蓋に穴を開けて冷蔵庫に入れる。1日1回、水を替えて清潔に水を保ちます。

●冷暗所に浅めに水を張り、エアーレーションをする。1日1回以上、水を替えて清潔に水を保ちます。

これらの方法で1~2週間程度、保存ができます。

-

イトメを魚に与えたいのですが、水槽に散らばってしまい底砂に潜ってしまいます。どうしたらよいですか?

-

底砂に直接触れると底砂内に潜ってしまいます。水槽上層を泳ぐ種に与える場合は専用のハット、ローチやコリドラス等の低層を泳ぐ種に与える場合は小皿を使用してください。

-

生餌のコオロギを購入したら、白い粉が一緒に入っていました。これは何ですか?

-

おまけで付属している白い粉ですが、こちらはカキガラの粉末です。コオロギにダスティングすることで爬虫類のカルシウム補給としてご使用いただけます。魚に与えてももちろん害はなくお使いいただけますが、カルシウム分が含まれるため飼育水のpHを上げてしまう場合がございます。

-

販売しているミミズはどんな種類でしょうか?

-

当店で販売しているミミズは、釣り餌などで一般的なシマミミズです。

シマミミズは、ルンブロフェブリン、ライセニンといった毒性のある物質を含むといわれています。長期的に本製品だけ与えると有害といわれますが、たまに与える程度であれば特に問題は無いと考えております。

食欲が落ちているときや、人工飼料の食いが悪いときには、ミミズを与えることで食欲を刺激することができます。バラエティ豊かな給餌のための一つの方法として検討してみてください。

-

底床やフィルターのろ材から透明のミミズ(5mm程度)がたくさん出てきました。魚に悪影響はありますか?

-

スポンジフィルターのろ材や底床の掃除に出てくる透明のミミズのような生き物はミズミミズと呼ばれている生き物です。数が増えると、水槽のガラス面にも見えるようになります。

このミズミミズ自体は特に魚に悪影響はなく、水質にも影響を与えません。しかし、このミズミミズが発生している水槽は、水が富栄養化し、今後水質が悪化していく可能性が高まっています。ミズミミズはろ材の目詰まり、底砂の汚れの蓄積、餌のやり過ぎにより発生します。底砂の掃除、フィルターの掃除などを行えば減少し、ほとんど目立たなくなります。

-

水槽のガラス面やフィルターのパイプにイソギンチャクのような物(3~5mm程度)が発生してしまいました。魚に悪影響はありますか。

-

恐らくヒドラが発生していると思われます。ヒドラはクラゲなどに近い刺胞動物で、触手で微生物を捕食し成長、分裂していきます。

ブラインシュリンプを使用している水槽ではかなりの高確率で発生します。

ふ化したての稚魚や稚エビがいる水槽では、ヒドラに捕食される可能性があり、なるべく早く取り除く必要があります。プラナリアや巻貝駆除用の薬品が一番効果的ですが、水草を枯らし、エビも死んでしまうため、使用できる状況は限られています。一部のグラミーがヒドラを捕食するといわれていますが、完全に駆除することは難しいです。水草や、エビのいる環境では、水槽内の生体を移動し、水槽をフルリセットするのが最善でしょう。

-

魚の体に白いものが付着している、傷がある、病気なのでしょうか?

-

寄生虫による病気が考えられます。 体表の傷やひれの損傷は他の魚の攻撃による外傷も考えられますので、その場合は別居させるようにしましょう。

-

どのサイズのエアーポンプを選べばよいですか?

-

60cm水槽(水量は60ℓで想定)であれば、最大吐出量2500cc/分(※水深25cm:最大1500cc )の能力があれば十分に使用可能です。

エアーポンプの強さは"水槽の水深"、"エアーストーンの目の細かさ"、"分岐の数"に大きく左右されます。使用する機材などに合わせて、より能力の高いエアーポンプを選ぶと間違いがないでしょう。

なお、以下の点に注意してください。

・深い水槽ほど、エアーが弱くなります。

・エアーストーンの目が細かいほど、エアーが弱くなります。

・分岐の数が多いほど、エアーが弱くなります。

-

ブロワーで何本の水槽にエアーレーションできますか?

-

風量:100L/分のブロワーであれば、60cm水槽(水量は60ℓで想定)で40本ほどエアレーションできます。

60cm 水槽に必要な吐出量は2500cc/分(2.5L/分)です。

100L÷2.5L=40

"水槽の水深"、"エアーストーンの目の細かさ"、"分岐の数"に大きく左右されますので、使用する機材などに合わせてお選びください。

また、ブロワーはエアーを絞って使用すると、本体が熱を持って耐久性が落ちる場合があります。

無理に大きな容量のブロワーを使用せず、できる限り使用する水槽の本数に合わせてブロワーの容量をお選びください。

-

熱帯魚に金魚やメダカの餌を与えても良いですか?

-

熱帯魚には専用の餌を与えてください。

金魚やメダカの餌は脂肪分が少ないものが多く、熱帯魚が痩せやすくなったり、成長が遅くなったりする場合があります。

-

購入した魚はいつ生まれたのでしょうか?何歳でしょうか?

-

大変申し訳ありません。お答えできるのはおおよその情報のみとなってしまいます。観賞魚で流通する個体は、飼育が長く楽しめるように若魚で流通することが多いです。種類によって、成長速度や寿命が異なること、入荷時期によってもサイズ差があるため、詳細な月齢や年齢は分かりかねます。

●養殖、ブリードされている種類の場合

グッピーやベタのような成長が早く寿命が短い種は、早いもので生後3か月程度で経過しているものが流通するのが一般的です。コリドラスやプレコのような成長が緩やかで寿命が長い種は、もう少し月齢が経過したものが流通します。

●ワイルド個体、海水魚(野生採集個体)の場合

入荷するサイズを見てのおおよその判断しかできません。寿命が長い種や大型魚の場合は成魚になって何年経過しているかまで分かるものではないので、寿命についても分かりかねることが多いです。

●国産金魚の場合

流通が多くよく見るサイズのものは当歳~明け二歳のものが多く、二歳以降のものはサイズも大きく高価になっていきます。その年の春に生まれた金魚を当歳魚といい、当歳魚が年を越してから3月頃までは明け二歳と呼ばれることが一般的です。

-

魚がエサを食べてくれない(水槽導入直後)

-

数日間は少量のエサを与えてみて、魚が反応するか様子を見てください。魚を導入直後は環境変化により数日程度エサを食べないことはよくあることです。一週間程度であれば、エサを食べなくても、すぐに死んでしまうことはありません。明らかに腹部がへこむほど痩せてきたり、怯えて水槽前面に出てこない場合は、病気や他魚によるいじめがないか、水槽の環境やエサが合っているか見直してください。エサを積極的に食べるようになったら、しっかりとエサを与えてください。

-

購入した魚が〇〇川のどのあたりで採集されたのか詳しく教えてください。

-

大変申し訳ありません。お答えできるのは仕入れ元に確認できた産地の情報のみとなってしまいます。詳細な産地の情報がなく、インドネシア便、タイ便などの輸出されてくる国名までしか分からない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、産地の情報が確認できたとしても必ずしも正確なものではないこともあるので、その点についてもご了承ください。

良くあるのは下記のパターンです。

●輸出元や漁師が複数の産地の異なる魚を混ぜてしまっていて詳細な産地が分からなくなっている。

●現地の漁師が産地を公表していない、隠すために別の産地を偽っている。

●流通過程での産地の表記や表示のミス。(翻訳やスペルミス)

-

商品説明の学名が間違えているのですが…

-

大変申し訳ありません。学名については参考として頂けると幸いです。学名は研究者の方々により更新、発表されておりますが、弊社で新しい情報を得られていなかったり、商品ページの更新ができていない場合がございます。また、流通の過程で旧名が使われることが多い種は、旧名のままの表記になっている場合もございます。できる限り弊社でも最新の情報を商品ページに反映できるよう更新してまいります。他にもスペルミスや誤字脱字など商品説明に不備があった場合はお手数ですが、当店までご連絡いただけると幸いです。弊社で確認し商品情報の修正を行わせて頂きます。

-

商品説明の最大サイズが間違えています。

-

大変申し訳ありません。最大サイズの表記はあくまで参考として頂けると幸いです。弊社でもできる限り最新の情報を集め商品ページを更新してまいります。正しい情報を得られていなかったり、更新ができていない場合もあるので、その際はお手数ですが、当店までご連絡いただけると幸いです。弊社で確認し商品情報の修正を行わせて頂きます。

商品説明では、なるべく水槽飼育下での最大サイズを表記するよう心がけておりますが、魚の最大サイズは飼育環境による違いや、個体差もあるため、一般的に言われているサイズを優先して表記させて頂いております。

飼育者の少ない魚種や、『sp.』がつくような未記載種の場合は最大サイズが分からない場合がございます。特に、大型種や長命な種では自然環境下と水槽飼育下でのサイズに差があるため、正確なサイズの表記は困難となっています。確認できている情報からの推測となってしまうことをご了承ください。

-

同じ商品なのに前回買った種類と、微妙に違う種類が届いたのですが?

-

オトシンクルス、ラスボラ・アクセルロディなど一部の種類では同じ流通名で複数の種が流通しています。 また、見た目には酷似している隠ぺい種が含まれている場合があります。 外見の差異が小さく判別が困難な場合や、種類を指定しての流通が見込めない場合は、区別せず流通名で販売されることがあります

-

水槽に白いプラスチックのようなものが落ちています。これは何ですか?

-

金魚の咽頭歯(いんとうし)だと思われます。金魚の歯は何度でも生え変わるので、心配しなくても大丈夫です。

2.グッピー

-

外国産グッピーと国産グッピーは混泳できますか?

-

混泳はお勧めできません。外国産グッピーやプラティは、1990年代にグッピーエイズと呼ばれる病気が大流行し、現在でもグッピーエイズのキャリアになっています。きちんとトリートメントした後でも、他のグッピーに感染する可能性があります。当店では、病気の感染を防ぐために、国産と外国産のグッピーを離れた独立水槽にて別々に管理しております。

-

国産グッピー同士は混泳できますか?

-

混泳はお勧めできません。 外国産グッピーのグッピーエイズと同様に、ブリーダーや仕入れ元により異なる病気のキャリアになっている場合があります。混泳させてしまうと、免疫、抗体を持っていない方の品種に病気が感染することがあります。交配などに用いる場合は、しっかり様子を見て入念にトリートメントを済ませた個体同士で行うと良いでしょう。当店でも病気の感染を防ぐため、ブリーダー、品種ごとに完全に独立した水槽に分けて管理を行っております。

-

ブルーグラスが子供を産んだのですが、赤いひれの子供がいます。偽物だったのでしょうか?

-

ブルーグラスは不完全優性という遺伝をするため、ヒレの赤いレッドグラスが生まれてきます。またメス個体は、ブルーグラスとレッドグラスとの見分けが付きにくく、意図せず混ざってしまう事があります。他にも同じブルー系の品種(ブルーモザイク等)では赤いヒレを持つ個体が生まれてくることがあります。

-

RREAってなんですか?

-

リアルレッドアイアルビノ(Real Red Eye Albino)の略です。グッピーのアルビノ(黒色色素欠乏)には2タイプ知られています。一つはブドウ色に見えるルチノーなどと呼ばれるタイプと、もう一つが目が赤く見えるRREAと呼ばれるタイプです。両タイプを区別するため、ルチノー(ブドウ眼)を“アルビノ”、目が赤いほうを“RREA”と呼びます。

-

RREAとノーマル体色のグッピーを交配したら全部ノーマル体色になってしまいました。

-

これはノーマル体色が優先遺伝する形質に対し、 RREA やゴールデン、ドゥンケルは劣性遺伝するためです。

-

リボンやスワローはなぜペアではなく、トリオでの販売なのですか?

-

リボン、スワロータイプのグッピーのオスは生殖機能が著しく弱く、一般に交配には使えません。ノーマルタイプのオスとリボンタイプのメスを交配させることで、生まれてくる子供の半分がリボンタイプになります。スワロータイプは交配した1世代目では1匹もスワローが生まれない場合があります。

-

グッピーの総排泄腔付近に赤い糸のようなものが動いています。これってなんですか?

-

Camallanus(カマラヌス)という寄生虫の一種と考えられます。

近年、外国産グッピーで多く感染が見られ、国内の問屋だけでなく生産している海外のファームから感染している可能性が考えられます。さらに、プラティや国産グッピーなどでも感染例が見られます。

体内に寄生するため感染しても最初は特に異常は見られず、寄生虫が成長、増殖し総排泄腔から体を伸縮して姿を見せるまで発見は困難です。

感染後もすぐに生体が死ぬようなことは少なく、長期間の飼育後に発見に至ることがあります。

同じ水槽で飼育している生体にも感染することが判明しています。

現段階では治療困難で市販の魚病薬では効果がなく、感染が見られた場合は水槽のリセット、器具の消毒や生体の処分が望ましいです。

当店では、入荷ロット毎の独立水槽での隔離、トリートメントを行っておりますが、体内に潜む寄生虫のため外見から確認することは難しく、完全に防ぐことが困難な状況です。発見次第ロット毎での処分を行い防疫に努め、仕入元など関係各所と連携しできる限りの対策を講じております。

生体購入後、本水槽で混泳させる前には、トリートメントタンクでの隔離、確認をお願いいたします。

-

グッピーは何世代まで近親交配できますか?

-

グッピーは近親交配に強く、5、6世代くらいは全く問題ありません。適切な選別や交配を行うことで10世代を超えて維持されている品種もあります。近親交配の場合、最初の数世代は表現が良くなることが多く、その後は表現が悪くなると感じる方が多いです。これは近親交配の影響ではなく、メスの選択が適切でないことが原因のことが多いです。

また、近親交配ではなくても、奇形の発生、繁殖能力の低下、サイズの矮小化などが発生することがあります。

健康で良い表現を維持するためには、親魚の選択、選別は欠かせません。次世代を維持する際は下記を心がけてみてください。

●健康で美しい個体を次の親魚にする。

●奇形、繁殖能力のない個体、成長不良、泳ぎ方がおかしい個体は繁殖ラインから外す。

●複数系統を維持し、定期的に入れ替えて交配する。

●品種が分かっている場合は、同じ品種を購入して交配する。

●稚魚をまとめ飼いし緩い交配で維持する。(タコ飼い)

-

グッピーの稚魚が生まれました。親魚とは模様や柄が異なるのですが…

-

グッピーの品種は100%固定されたものではないので、親魚とは異なる表現の子が生まれてくる可能性がございます。観賞魚として愛好されているものですので遺伝的に完ぺきではないことをあらかじめご了承ください。系統維持や品種維持を目的として飼育される場合は同じ品種の複数ペアを用意しておくことがオススメです。また、親魚の品種の遺伝子構成を知るためには、次世代は同胎で子供を採ることも重要です。

●そもそも完全に固定できない品種

ブルーグラスなどの青系の品種に代表される、不完全優性と呼ばれる遺伝形質は完全固定はできません。この場合は親魚から赤系、青系が生まれてくることがあります。

●生産者、ブリーダーが遺伝子をヘテロで維持している場合

ゴールデンやRREAなどのグッピーの表現は、ブリーダー側も完全固定を行わずヘテロで維持している場合があります。ヘテロで維持することで、丈夫な系統を繋げるようにしていることはもちろん、ニーズのある品種をたくさん生産しやすくなります。

●メスの遺伝子が完全には分からない場合

グッピーの表現には、たとえ遺伝子を持っていてもメスでは発現しない表現が存在します。この場合はメスの表現では遺伝子の有無が判断が出来ない場合がございます。

●遺伝子の転座や脱落がおこる場合

交配時に遺伝子の一部が転座したり、脱落が起こることで親魚とは違う表現となる場合がございます。通常は、たくさんの子を取って数匹程度の確率ですが、飼育環境の変化や系統などによっても起こる頻度が異なることがあります。

●外国産グッピーの場合

外国産グッピーでは、オス、メスともに国産グッピーよりも表現にばらつきがある場合がございます。特にメスに関しては、必ず同じ品種のメスとは限らず、当てメスと呼ばれる全く異なる品種のメスの場合もございます。たとえ同じ品種名のメスだとしても、一様に固定されているとは限りません。

-

チャームで販売しているエンドラーズは『純血』ですか?

-

当店で販売しているエンドラーズは必ずしもグッピーや他のエンドラーズとの交雑のない『純血』を保証するものではありません。

当店ではエンドラ―ズの販売名を下記に分けて販売しています。

・エンドラーズライブベアラー ・・・ 原種エンドラーズとしてブリーダーや愛好家が系統維持しているもの

・エンドラーズグッピー ・・・ グッピーと交配した改良品種、東南アジアで大量に生産されている出自が不明なエンドラーズ

有名な愛好家、ブリーダーの方の直系とされているエンドラーズライブベアラーであっても、当店までの流通や育種の状況をすべて確認、追跡することはできません。

過去に全くグッピーや他のエンドラーズとの交配がなかったかを確認することを証明することは不可能であることをご理解いただきますようお願いいたします。

また、エンドラーズライブベアラーは系統ごとに表現形がある程度決まっているものの、完全に固定された表現ではありません。

系統維持されているエンドラーズライブベアラーであっても表現のばらつき、個体差があることをご承知いただきますようお願いいたします。

3.プラティ、モーリー

-

モーリーやプラティ同士での混泳はできますか?

-

混泳はお勧めできません。 外国産グッピーやプラティ、モーリーは1990年代にグッピーエイズと呼ばれる病気が大流行し、現在でもグッピーエイズのキャリアになっています。きちんとトリートメントした後でも、他のグッピーやプラティ、モーリーに感染する可能性があります。輸入直後や水質が変わった際に調子を崩しやすいので、病気の予防に塩を60cm水槽で一握りほど入れると良いでしょう。

-

ミックスプラティにミッキーマウスプラティは入っていますか?

-

こちらはミックス商品のため、ミッキーマウスプラティが必ず入っているとは限りません。ご了承の上、お買い求めください。

4.エンゼル、ディスカス

-

外国産のエンゼルと国産のエンゼルは混泳できますか?

-

混泳はお勧めできません。 外国産のエンゼルフィッシュは、国産のエンゼルフィッシュとは異なる病気のキャリアになっています。きちんとトリートメントした後でも、他のエンゼルフィッシュに感染する可能性があります。特に、輸入直後や水質が変わった際に調子を崩しやすいものです。当店では病気の感染を防ぐため、国産、外国産のエンゼルフィッシュを離れた独立水槽にて別々に管理しております。

-

エンゼルフィッシュが産卵しましたが、すぐに食卵してしまいます。

-

食卵の原因の多くは親魚へのストレスといわれていますが、原因を特定することは大変難しいものです。混泳魚や他のエンゼルの存在、飼育者がのぞき込むといった行動がストレスになっている場合があります。また、オス魚が十分に性成熟していないなど、受精がうまくいかない場合も食卵してしまいます。産卵後はむやみに水換えをせず、餌も与えない方がうまくいくことが多いものです。仲の良いペアであれば、再度産卵を行うので、原因になりそうな要素を取り除き、様子を見てください。

-

エンゼルフィッシュの稚魚が生まれました。親魚とは模様や柄が異なるのですが…

-

エンゼルフィッシュはさまざまな改良品種が作出されていますが、どれも完璧に固定された品種ではないため、親魚とは異なる表現型を持つ個体が生まれてきます。

-

幼魚だったエンゼルフィッシュが成長したらひれの長さに差が出てきました。

-

エンゼルフィッシュの品種は完全に固定されておらず、ブリードの過程でベールテールとの交配があるとヒレが長くなることがあります。また、成長過程で他魚にかじられたり、高さの低い水槽で飼育していると十分にひれが伸びなくなることがあります。

-

ワイルドのディスカスと改良品種のディスカスは混泳できますか?

-

混泳はお勧めできません。ブリードされた改良種のディスカスは、ディスカスエイズと呼ばれる病気のキャリアになっています。きちんとトリートメントした後でも、ワイルドのディスカスに感染する可能性があります。特に、輸入直後や水質が変わった際に発症することがあるので注意が必要です。当店では病気の感染を防ぐため、ワイルドのディスカス、改良品種のディスカスを離れた独立水槽にて別々に管理しております。

-

ディスカスやエンゼルフィッシュはペアでは販売していないのですか?

-

ディスカス、エンゼルフィッシュはペアの判別が困難なため、ペアでの販売は行っておりません。繁殖を狙う場合は幼魚を複数匹飼育し、自然と形成されたペアを得る必要があります。ディスカスの大型個体は、ペアでの入荷があった場合や、当店で産卵実績のある個体のみペアで販売しております。

-

ディスカスに黒いバンド状の模様が出てきたのですが、別の品種ですか?

-

ディスカスは、通常バーチカルラインと呼ばれる黒い横縞を9本持っています。この模様は、他のシクリッドなどでも見られ、魚が警戒しているときに出現します。決して他の品種や病気というわけではありません。ヘッケルディスカスでは体側の真ん中(5本目)のバンドが目立ち、バンドが完全に消失する改良品種もいます。

-

ディスカスの頭部に黒いシミが出てきたんだけど?

-

ディスカスの中でもピジョン系の品種は、環境により頭部や体側、背びれや尻びれの後端に黒いシミが出現することがあります。これは品種の特性で、落ち着いた個体ほどよく見られます。親魚の血統によるものもありますが、少しでも黒いシミを抑えるには明るい環境で飼育する、バックスクリーンを白くする、まめに換水を行うことで抑えられることがあります。

-

ディスカスが水槽の隅で黒くなっているんだけど?(餌は食べている)

-

ディスカスは少ない数で飼育していると、おびえて水槽前面に出てこないことがあります。この場合は飼育数を増やす、一旦水槽に暗幕などをかけて落ち着くまで待つと良いでしょう。逆に多くの数を飼育している場合、黒くなっている個体はいじめられている可能性があるので、隔離してしっかりと餌を食べさせて状態の回復を待ちます。いずれの場合もストレスの原因を取り除くことが重要です。

-

ディスカスが水槽の隅で黒くなっている?(餌も食べない)

-

ディスカスは気分だけでなく、不調のときも体色を黒くします。体色が黒ずみ、餌を食べない、呼吸が荒い、糞が白いなどの症状が見られた場合は、状態を崩してしまっている可能性が高いです。水質が合っていない、ろ過が十分に効いていない、古い餌を与えていることが原因として考えられます。また、幼魚のうちは水温が低いと状態を崩すことがあるので、30~32℃程度の水温が必要です。

5.ベタ

-

ベタはコップで飼育可能ですか?

-

ベタは水質悪化や低水温にも強く、水面から直接呼吸を行えるため、小さな容器でも飼育可能です。バンコクのファームでもビンに入れて育成を行っています。しかし、小さな容器は水質の悪化が早いため、小まめに少量ずつ水換えを行う必要があります。また、冬季は室内で10℃程度までなら耐えられますが、それ以下になる場合はパネルヒーターなどで加温する必要があります。

-

ベタのオスが水面でパクパクして泡を吐いています。

-

ベタはバブルネストビルダーと呼ばれ、繁殖時にオスが泡で巣を作り産卵を行います。十分に成熟し、状態が良い証拠なので安心してください。

-

ベタのひれがくっついて閉じてしまいました。治りますか?

-

コップなどの小さな容器で飼育していると、水質の悪化によりひれが癒着して開かなくなることがあります。残念ですが、完全に癒着してしまうと治すことは不可能です。初期であれば水換えだけで治るので、ヒレをたたんでいることが多くなったり、容器の底でたたずんでいる様子が見られるようなら、小まめに水換えをしてください。水換えの際には少量の塩とマジックリーフ(ちぎって入れる)を使用すると良いでしょう。

-

ベタはけんかするって聞いたけど、他の魚とは混泳できないの?

-

ベタのオスは、同種間で激しくけんかをします。しかし、他の魚には無関心のため、温和な魚であれば混泳可能です。むしろ長いひれをつつくような種との混泳では、ベタの方がいじめられないように注意が必要です。

-

ワイルドベタは複数匹で飼育できますか?

-

一部ではピースフル・ベタ等とも呼ばれていますが、基本的には単独での飼育が良いでしょう。十分な隠れ家とスペースを用意することで、複数匹飼育できる場合もありますが、成長してテリトリー意識が強くなると、やはり闘魚として相手がボロボロになるまで戦うようになります。ベタ・アルビマルギナータやベタ・チャンノイデスは比較的けんかが激しくなく、複数匹での飼育も可能です。

-

購入したベタの模様がだんだんが変わってきてしまいました。

-

ベタの改良品種のなかでも特にマーブル系の品種は成長と共に模様が変化します。この模様の変化はマーブル系では一般的なことで、ベタの個性として可愛がっていただければと思います。品種名には『マーブル』とは明記されていませんが、近年人気のコイベタ、キャンディー、サムライ、ギャラクシー、アバターなどの多くの品種がマーブル系となっており、成長と共に模様が変化することがございます。また、近年では多くの品種がマーブル系と交配され、マーブル表現の遺伝子を持っていることがあります。尾ビレにバンドが入るバタフライ系の品種や、単色のソリッド系に見える品種でも、マーブル表現の遺伝子を持っていて、成長と共に模様が変化してくることがあります。

-

改良ベタの眼が白くなっていますが病気でしょうか?

-

改良ベタの中には、眼の一部分(主に上部)~眼全体に、スプレーで塗装したような発色を持つ個体が時折見られます。

病気などではなく品種の特性ですのでご安心ください。

視力への影響は全くのゼロとは言い切れませんが、飼育上は特に問題はありません。

ドラゴン系、スーパーホワイト(オーペイクホワイト)、プラチナ系、カッパー系などのギラギラとしたメタリックな発色を持つ品種でよく見られます。

個体によっては幼魚、若魚の段階ではうっすらと覆われる程度だったものが、成長とともに少しづつ眼全体に広がることがあります。

ご心配な場合はメタリックな色彩を持つ品種、白い色彩を持つ品種を避けていただくことをお勧めいたします。

-

改良ベタの体の一部がデコボコになってきていますが病気でしょうか?

-

改良ベタの中でも、プラチナ系・ドラゴン系のベタは、個体によって鱗の白く輝く部分が盛り上がり、腫瘍になることがあります。

特にエラブタや頭部に出やすいことが知られています。

ドラゴン系、スーパーホワイト(オーペイクホワイト)、プラチナ系、カッパー系などのギラギラとしたメタリックな発色を持つ品種で、特に白い発色部位によく見られます。

この腫瘍は販売時には発現していなかったとしても、成長、老成とともに発現するため、販売時点では必ず予見できるものではありません。

大変申し訳ありませんが、品種の特性としてご理解を頂き、その魚の個性として可愛がっていただくようお願いいたします。

ご心配な場合はメタリックな色彩を持つ品種、白い色彩を持つ品種を避けていただくことをお勧めいたします。

-

飼っていたベタのメスが急に気が荒くなって、他のベタのメスを攻撃していますがどうしたらよいでしょうか?

-

ベタのメスが性転換をしてオスになった可能性が高いです。オスになってしまった個体は単独飼育に切り替えてあげてください。ベタは環境により性転換することがあります。ベタは卵から生まれた段階ではすべてメスとなります。隣接的雌雄同体と呼ばれ、生まれながらに卵巣・精巣両方を持ち、最初はメスとして成長し、成長段階でオスメスの性別が決まります。成長段階でオスだけを抜き出し、メスだけの環境になるとその中からまたオスが現れるといったことがあります。後々オスとなった個体の成長はヒレの伸びも悪く、ちょっときれいとはいえない微妙な個体になってしまいます。

6.コリドラス

-

コリドラスはなぜ1匹ずつのパッキングなのですか?

-

ピグミーやハステータスなどのミニコリや、アエネウスなどのブリード個体を除いて、コリドラスは全て1匹ずつのパッキングとなります。というのも、コリドラスはヒレの棘条(ヒレの硬い部分)からタンパク毒を出すためです。一度に多くの匹数をパッキングすると自ら出す毒で中毒死してしまいます。ゴッセイ、スーパーシュワルツイなど、特に大型で毒の多い種は入荷サイズによっては大きな袋で1匹ずつのパッキングとなるため、梱包材の発泡スチロールも大きなものになってしまいます。より良い状態で生体をお届けするため、ご了承ください。魚に直接触れる際は、棘に刺されないよう十分に注意してください。(鈍痛がする程度で人体には深刻な影響はありません。)

-

コリドラスの色が薄くなってしまったのですが?

-

コリドラスの飼育では、魚が映える明るい底砂が人気ですが、この明るい底砂に強い照明を組み合わせて飼育していると、魚の色が抜けてしまうことがあります。コリドラスは色が抜けると戻りづらく、暗い環境で長期間飼育しないと元の色彩に戻りません。明るい底砂でコリドラスの色抜けを防ぐには、レイアウトで大きく影になる部分を作ってあげると良いでしょう。

-

コリドラスのひげがなくなってしまったのですが?

-

長期間底砂を掃除をせずに汚れが溜まっている、ガチガチに固まった底砂で飼育していると、ひげがなくなってしまうことがあります。また、角のとがった底砂を使用している場合もコリドラスのひげに傷が付き、細菌性の感染症にかかって溶けてしまうことがあります。底砂の掃除をまめにするか、底砂を角のない細かなものに替えてください。時間はかかりますが、環境を整えることでいずれひげが回復してきます。

-

コリドラスのノーズが短くなってしまいました。

-

セミロングノーズ、ロングノーズの種を薄い底砂で飼育していると、ノーズが水槽の底に当たってノーズが短くなってしまうことがあります。十分な厚みの底砂を敷いてあげることで、ノーズもしっかり伸びてきます。

-

コリドラスが全然姿を見せない。

-

特にショートノーズのコリドラスやピグミーなどのミニコリは群れることを好みます。飼育数を多くすると、水槽前面まで活発に泳ぐ姿を見ることができます。

-

コリドラスがフヨフヨと浮いたように泳いでいます。

-

導入直後で間もないとき、急な水換え、夏場の酸欠などでえらに負荷がかかると浮いたまま泳いでいることがあります。まずは落ち着いた環境を用意し、様子を見てください。改善されない場合は、えらに寄生虫が付いている可能性もあります。0.5%濃度での塩水浴をして様子を見てください。

-

C-15、C-113、CW-009など、Cナンバー、CWナンバーって何ですか?

-

南米に生息するコリドラスは非常に多くの種類が知られ、そのほとんどが未記載種(学術的に分類されていない種)です。そのため、たくさんの呼び名や流通名が存在し、輸出業者、輸入業者、飼育者の間で混乱が生じていました。そこで、ドイツの観賞魚雑誌『DATZ』を出版するウルマー社が提唱したのが「Cナンバー」です。同じくCorydorasWorldのフラー氏により提唱されたのが「CWナンバー」です。

このC/CWナンバーにより、多くのコリドラスの判別が簡便になり、世界共通で使われるようになりました。しかし、同種であっても新たな産地から発見されたことにより、新しいC/CWナンバーがつけられたり、新しいC/CWナンバーを付けたら実は同種のオスメスだったり、複数のC/CWナンバーが付いていることも少なくありません。また、新種が年々見つかっているためC/CWナンバーもさらに追加されています。

あくまで便宜上のものなので、完璧ではありませんが、種類の判別に非常に参考になるものとして利用されています。

7.オトシンクルス

-

水槽内のコケがなくなってしまいました。どうすれば人工飼料に餌付けさせられますか?

-

オトシンクルスの長期飼育の最大の難点は、人工飼料への餌付けです。キュウリやほうれん草を与える方法もよく知られていますが、水質を著しく悪化させるので初心者の方にはお勧めできません。 ポイントとして、下記が挙げられます。

●流木、石などのレイアウト物を多くする。

●底砂にソイルを用いる。

●人工飼料を細かく粉状にして与える。

これらの方法は、オトシンクルスが吸い付いているうちに何かしらの餌になりそうな有機物を摂食できるようにし、自然と人工飼料に餌付かせるための方法です。一時的であれば、イトメを与えても良いでしょう。

-

オトシンネグロの入荷はいつですか?

-

オトシンネグロはアルゼンチンから輸入されています。アルゼンチンはブラジルなどに比べて魚種が少なく、輸入頻度が少ないため、輸入が途切れることも少なくありません。また、季節によって禁漁期が設けられています。当店でも毎便、数千匹単位で入荷していますが、それでも欠品してしまうことがあります。何卒ご了承ください。

8.プレコ

-

飼育していたらひれが裂けてしまいました。治りますか?

-

特にトリム系のプレコはひれが裂けやすく、自分の胸びれが尾びれに当たって裂けてしまうこともあります。しかし、プレコの仲間はひれの再生が非常に早く、ちょっとした裂けであれば数週間で治ってしまいます。心配な場合は、二次感染を防ぐためにエルバージュなどの抗菌剤を使用して様子を見てください。また、尾びれから紐のように伸びるフィラメントを持つ種は、混泳では大体切れてしまいます。切れても問題はありませんが、しっかり伸ばしたいのであれば単独飼育が良いでしょう。

-

いつも隠れていて餌を食べているのか分かりません。

-

プレコはナマズの仲間で基本的には夜行性です。他の魚に取られないよう、消灯前に餌を入れる、毎日同じ場所に餌を落とす、底砂を敷かないか敷いても薄くする、の3点を行ってみてください。こうすることで餌を認識しやすくし、餌付きやすくなります。けんかの少ないペコルティアの仲間であれば、飼育数を多くすることで食いが良くなります。

-

プレコ同士の混泳は可能ですか?

-

プレコ同士の混泳は、大型になるロイヤルプレコ、気性の荒いトリム系、マグナム系は混泳には適しません。幼魚のうちは複数匹での飼育も可能ですが、大きくなった個体は激しくけんかをし、お互いの体やひれがボロボロになってしまいます。また、大型個体では大きな水槽、強力なろ過が必要です。しっかりと飼育環境を整えるためにも基本は単独飼育が良いでしょう。

プレコ同士での混泳の場合は、小型種の多いタイガープレコ、ペコルティア系の種や、インペリアルゼブラプレコなどのヒパンキストルスの仲間は、多少の小競り合いはしますが十分なスペースがあれば問題無く混泳可能です。

また、大型個体と小型個体の混泳はお互いが無関心なことが多く、混泳も可能です。

-

L-066、LDA-022等、Lナンバー、LDAナンバーって何ですか?

-

南米に生息するプレコは非常に多くの種類が知られ、そのほとんどが未記載種(学術的に分類されていない種)です。そのため、たくさんの呼び名や流通名が存在し、輸出業者、輸入業者、飼育者の間で混乱が生じていました。そこでドイツの観賞魚雑誌『DATZ』を出版するウルマー社が、提唱したのが「Lナンバー」です。また、同じくドイツの観賞魚雑誌『Das Aquarium』を出版しているブリギット・シュメットカンプ社が提唱したのが「LDAナンバー」です。

このLナンバー、 LDA ナンバーにより、多くのプレコの判別が簡便になり、世界共通で使われるようになりました。しかし、同種であっても新たな産地から発見されたことにより、新しいLナンバーがつけられたり、新しいLナンバーを付けたら実は別種の幼魚だったりと、複数のLナンバーが付いていることも少なくありません。また、新種が年々見つかっているためLナンバーもさらに追加されています。

あくまで便宜上のものなので、完璧ではありませんが、種類の判別に非常に参考になるものとして利用されています。

9.その他熱帯魚

-

アベニーを飼っていますが、他の魚との混泳は可能ですか?

-

あまりお勧めできません。 アベニーは淡水フグの中でも比較的温和ですが、それでもフグらしく他魚をかじったりすることがあります。十分な隠れ家とスペースを用意し、ゆったり泳ぐ種(グッピー等)との混泳は避けてください。また、淡水フグはエビが大好物なのでエビとの混泳も向きません。

-

アベニー、スカーレット・ジェムが人工飼料を食べません。餌は何を与えればよいでしょうか?

-

アベニー、スカーレット・ジェムは人工飼料に餌付きづらく、冷凍アカムシ、イトメ、ミジンコなどの生餌を主体に与える必要があります。ただし、アベニーは慣らせばクリルなどの人工飼料を食べるようになります。管理が楽になるだけでなく、餌代も安くなるので早めに餌付かせると良いでしょう。クリルだけだと栄養が偏るので、最終的には肉食魚用の人工飼料に餌付かせる必要があります。

-

淡水フグには定期的に巻貝を餌として与える必要があるのですか?

-

大型の淡水フグは硬い前歯が成長と共に伸び、伸び過ぎると餌を食べることができなくなってしまいます。定期的にタニシやシジミなどの貝を殻のまま与えることで前歯の伸び過ぎを未然に防ぐことができます。伸び過ぎた場合はニッパーなどで切る必要があります。当店でもタニシやシジミを販売しています。ぜひともメニューに加えてあげてください。

-

パイプフィッシュ(ヨウジウオ)を飼育したいのですが、餌は何を与えれば良いでしょう。

-

パイプフィッシュの仲間は人工飼料をほとんど食べません。餌として、湧かしたてのブラインシュリンプやミジンコなどの生餌を与える必要があります。ある程度のサイズになってくると、イトメを食べることができるようにもなります。

10.貝

-

石巻貝が水槽に白いツブツブを産んでいますが、卵でしょうか?

-

カノコ貝の仲間が産む白いツブツブは卵嚢と呼ばれ、この中に卵が入っています。この卵からふ化した幼体は海まで流れ、成長と共に川に戻ってくるため、水槽内では稚貝になって育つことはありません。水槽の景観を損ねるようならスクレイパーなどで落としてしまっても問題ありません。餌になるコケが豊富な水槽では、貝がたくさんコケを食べる反面、たくさん卵嚢を産み付けることがあります。

-

石巻貝、フネアマ貝がぜんぜん動かないのですが。

-

カノコ貝の仲間は基本的に夜行性です。水槽の照明を消灯後、様子を見てください。極端にpHが低い水質や、硝酸塩濃度が高い場合、水温が高すぎても活動が鈍くなります。この場合は水換えを行って水質を改善してください。

-

石巻貝が水槽内ですぐに死んでしまいます。

-

石巻貝は、水槽内でひっくり返ると起き上がれずに死んでしまうことがあります。壁面を登っているときに突付く魚等がいると、落ちてひっくり返ってしまうことがあるので、見つけたら起してあげましょう。また、ヒーターに直接くっ付いてしまうとやけどにより死んでしまうことがあります。その他、極端にpHが低い水質では長期飼育は困難です。

-

巻貝(石巻、タニシ等)の殻の頂点が欠けています。

-

巻貝の仲間は成長と共に殻の頂点が欠けてしまうことがあります。飼育には何も影響はなく、寿命が短いといったことも特にありません。一部の商品では殻の欠けの少ない個体と、殻の欠けたB品を分けて販売しております。お客様の好みに合わせてお選びください。

-

カノコ貝が水槽から脱走してしまいます。

-

カノコ貝の仲間は完全な水中より水際を好み、湿ったところであれば陸上でも生活できます。そのため、オールガラス水槽などではガラス面を登って脱走してしまうことがあります。これを防ぐには水槽にふたをし、わずかな隙間でもふさぐ必要があります。もし、脱走して水槽外に出てしまったら、早めに水槽内に戻してあげれば問題ありません。

-

二枚貝に適した餌は何かありますか?

-

二枚貝は微小な生物や有機物をろ過しながら食べるため、水槽内で餌を供給するのが非常に難しい種類です。販売されている専用飼料や微小生物をお使いいただく事で飼育は可能ですが、長期飼育ができると断言はできません。

-

二枚貝を水槽に入れたのですが、姿を見せず生きているか分かりません。

-

二枚貝はあまり活動的ではないため、体が隠れるほど底砂が敷いてあると姿の確認が難しくなります。これを防ぐには底砂を薄く敷いたり、プラケースなどに砂と二枚貝を入れて水槽内に沈めると良いでしょう。味噌汁に入れるシジミなどと同様に、死んだ場合はたいてい開いた状態で見つかります。閉じていれば生存していると思われますが、気になる場合は匂いを嗅いでみてください。強い腐臭がした場合は死んでいる可能性が高いです。また、貝の隙間から白い乳液状のものが出ているときも、すでに死んで腐敗している可能性が高いです。二枚貝は死んでしまうと水質を一気に悪化させることが多いので、死んでいるか分からない個体はプラケースなどに移して様子を見てください。

-

二枚貝をタナゴの産卵用に購入したいのですが、他のタナゴが産卵していない貝を選ぶことはできますか?

-

恐れ入りますが、こちらについては対応できません。入荷している二枚貝の多くは天然採集個体のため、採集地に生息するタナゴ、ヒガイなどがすでに産卵していることもあります。これらの産卵の有無を確認するためには、二枚貝を開いて解剖するしかありません。

-

石巻貝やタニシの貝殻にコケが生えている。

-

タニシや石巻貝は天然採集されているので、貝殻にはコケが生えている場合があります。

茶色や緑の柔らかいコケであれば、複数匹入れておけばお互いの貝殻のコケを食べてしまうため、いずれコケはなくなります。

黒ひげ状の硬いコケの場合は、貝殻を爪などでこすってあげると簡単に取り除くことができます。

-

フネアマ貝を頼んだら数が足りないのですが?

-

袋の中でフネアマ貝同士が重なっていないかご確認をお願いいたします。

サイズが異なる個体同士が重なってしまうと、下の個体が見えにくくなっている場合があります。

万が一、数量に不足があった場合はお手数ですが、当店までご連絡くださいますようお願いいたします。

-

おまけ付き商品の死着や不足は保証対象となりますか?

-

恐れ入りますが、おまけ付き商品のおまけ分は死着保証の対象外となります。ただし、おまけ分よりも死着数が多い場合は保証対応をさせていただきます。同梱されている死着保証に関する説明書に沿って当店までご連絡ください。

また、数が不足していた場合につきましても、おまけ分を除いた数かそれ以上に入っていた場合は保証の対象とはなりません。あらかじめご了承ください。

11.ザリガニ・その他生体

-

ザリガニの触覚や足が欠けてしまいました。治りますか?

-

触覚や足の欠損は脱皮とともに自然に治っていきます。大きな前脚のハサミを失ってしまっても脱皮と共に生え、最初は小さいハサミですが脱皮を繰り返すうちに元に戻っていきます。繁殖時には前脚のハサミが揃っている方が交尾の成功率が上がります。飼育時にはけんかなどでハサミが取れないよう、十分なスペースと隠れ家を用意してください。

-

淡水のカニを飼育したいのですが、どのような環境を用意したら良いでしょうか?

-

淡水性のカニは、おおむね3タイプに分けて飼育環境を用意する必要があります。

-

完全水棲タイプ

-

サワガニやレオパード・クラブなどの水を好むタイプです。ここでは完全水棲と区分しましたが、実際には陸地と水辺が半々になるようにし、カニが水に入りたいときだけ水に入れるようにな環境を用意してあげる必要があります。水棲ガメやザリガニような感覚で飼育可能ですが、水質の悪化、高水温には弱いのでフィルターの設置が必要です。

-

半水棲タイプ

-

近年紹介されたバンパイアクラブなどがこのグループに属します。湿度を維持できるテラリウムのような環境を作り、水場はわずかに用意すれば大丈夫です。水場は水深を1~2cm程度用意すれば十分で、爬虫類用の水入れやタッパーなどに水を入れてあげるだけでも良いでしょう。また、十分な温度がないと活動が鈍くなるので、冬季はパネルヒーターなどで加温が必要です。

-

完全陸棲タイプ

-

レインボークラブやベンケイガニ、シオマネキ、ヤシガニがこのグループに属します。砂を敷いただけのケージに水場を用意すれば大丈夫です。大型になる種が多いため、水入れは体の大きさに合わせたものを用意してあげてください。また、十分な温度がないと活動が鈍くなるので、冬季はパネルヒーターなどで加温が必要です。

どのタイプも餌は雑食性ですので、甲殻類用の人工飼料やクリルを好んで食べます。また落ち葉やナッツも好んで食べる種が多いので、マジックリーフや殻をむいたピーナッツなどを与えても良いでしょう。また陸棲のカニはしっかりとした殻を作るためにもカルシウム補給できるカキガラやサンゴ砂を餌と一緒に食べさせると良いでしょう。

カニは餌を食い散らかすことが多く、水位の低い環境では一気に水を汚すことになり死亡させやすいです。適切な量の餌を与え、食べ残しが出ないよう十分に注意してください。また、小まめな換水で水質を悪化させないようにしましょう。

カニの仲間は脱走が非常に上手です。フィルターの電源コード、エアーチューブを上ってわずかな隙間からでも逃げることがあります。また大型の陸棲のカニでは軽いふたであれば自らの力で開けて脱走してしまいます。隙間のないしっかりとしたふたを用意する必要があります。

-

12.エビ

-

ヤマトヌマエビが水槽から飛び出てしまいます。

-

ヤマトヌマエビ、トゲナシヌマエビは歩行能力が高く、湿ったものの上であれば積極的に歩いて移動します。また、活動的になる夜に、水槽から出ているコードやエアーチューブを登って水槽外に出てしまうことがあります。これを防ぐには水槽にふたをし、わずかな隙間でもふさいでおくしかありません。

-

エビが毎日少しずつ死んでしまいます。

-

エビの仲間は魚よりも水質や水温の変化に弱く、水槽導入から落ち着くまでに死んでしまうこともあります。基本的には、しっかり水ができ上がった水槽を用意し、念入りな水合わせと十分な酸素と餌の十分な供給がポイントです。 水温が高すぎたり、アンモニア、硝酸塩濃度が高い場合は早急に水質を改善させる必要があります。水合わせはじっくり行い、水合わせ中もエアレーションをしっかりしてあげると良いでしょう。エビは水槽導入後、落ち着くと一度脱皮を行います(自分の体を水質に合わせるため)。この時に脱皮不全を起こしたり、仲間に襲われたりしないよう、十分な隠れ家と足場になるものを用意すると良いでしょう。この脱皮がうまくいけば一度落ち着いて、水槽になじんだといえるでしょう。

-

エビが一斉に暴れたように泳ぎ出した。

-

エビにとって有害な物質が水槽に入った可能性があります。水草を入れた直後であれば農薬の可能性があります。また、拾ってきた石や流木には、田畑で使用する農薬や除草剤が含まれている場合があります。室内で殺虫剤を使用してもいけません。原因が分かっている場合は速やかに取り出し、全換水を行って様子を見ます。犠牲を少なくできる場合もあります。

-

ロックシュリンプの仲間は餌付けるのが難しいと聞きましたが、餌は何を与えれば良いでしょう?

-

ロックシュリンプは前脚が扇子のようになっていて、水中を浮遊する細かな有機物を食べています。小さなものをこして食べている割に体のサイズは大きくなる種が多く、常時餌を食べられる環境が理想です。水流をやや強めにし、細かく砕いた人工飼料を少量、1日数回与えてください。ブラインシュリンプも最適な餌です。アフリカンロックシュリンプのような体が大きな個体は、底砂を敷かないか、敷いても薄くし、沈んだ人工飼料を餌として認識させるようにした方が良いでしょう。

-

テナガエビは他の魚やエビと混泳できますか?

-

混泳はお勧めできません。 テナガエビの仲間は夜行性で、夜になると寝ている魚を襲ってしまいます。ひれなどに切れた跡があれば、間違いなくテナガエビに攻撃された証拠です。また、ヌマエビ等も素早い動きで捕らえて食べてしまいます。テリトリー意識が強いため、同種間でも争いをしてハサミが取れたりしてしまうことが多いです。基本的にはザリガニと同様に、十分なスペースと隠れ家がないと混泳は難しいです。

-

ビーシュリンプの色揚げには何が効果的ですか?

-

各メーカーから売り出されているエビ用の餌には、さまざまな色揚げ成分が配合されていますが、白の発色にはカルシウム、マグネシウムなどのミネラル分、赤の発色にはアスタキサンチン、ルテイン等のカロテノイド系色素が有効だといわれています。また、個体によっては成長に伴い、体色が色あせてしまうこともあります。この場合は、当店で扱っているハイグレードの個体や有名ブリーダーの個体を導入して累代を重ねていけば、より発色の良い個体が維持できるようになるでしょう。

-

ビーシュリンプを殖やすには?

-

繁殖を目指す方には単独水槽のご用意をお勧めします。たとえ小型魚であっても、稚エビは捕食されてしまう危険性があります。例外として、オトシンの仲間はあまり繁殖に影響しないようです。弱酸性のこなれた水でペアを飼育していれば、比較的容易に抱卵を確認することができますが、メスは脱皮の際に抱卵するので、ミネラル不足で脱皮不全に陥らないよう注意が必要です(オスはスマートな体型、メスは腹部に丸みを帯び、頭部と腹部の付け根に卵巣を持ちます)。また、稚エビは人工飼料に餌付きづらいため、流木や水草を用意し、有機物を十分に摂取できるようにしておくと良いでしょう。水質の悪化は致命的ダメージを与えます。小まめに少量の換水を行うようにしてください。

-

チェリーレッドシュリンプやレッドファイアーシュリンプにオスが入っていません。

-

チェリーやレッドファイアーは一般にメスの方が色が濃く、オスの方が色が薄いことがほとんどです。そのため、観賞価値の低いオスは流通量自体も少ないのが現状です。当店では色の濃い個体を希望されるお客様が多いため、極力色の濃い個体から出荷させていただいております。そのため、メス個体の比率が高くなってしまい、オス個体が入らないということもあります。色が薄くてもオス個体が欲しいと希望される方のために、ペアでの販売も行っています。ぜひそちらをご検討ください。

-

ビーシュリンプとチェリーレッドシュリンプは交雑しますか?

-

ビーシュリンプとチェリーレッドシュリンプの2種は交雑しません。ただし下記の組み合わせは交雑することがあります。

●ビーシュリンプ×ゼブラシュリンプ

シャドーシュリンプやファンシーシュリンプなど、ビーシュリンプとゼブラシュリンプの交雑により改良された種類同士も交雑可能です。

●チェリーレッド×オレンジチェリー、ルリーシュリンプ等

●チェリーレッド×ミナミヌマエビ

チェリーレッドシュリンプとその改良種のグループは交雑可能です。またチェリーレッドシュリンプとミナミヌマエビとその改良種も交雑可能です。

-

スラウェシ産のトゥティビューティ・シュリンプやホワイトグローブ・シュリンプはビーシュリンプと混泳できますか?

-

スラウェシ産のエビは飼育に適した水質がビーシュリンプと異なるため、混泳はお勧めできません。ビーシュリンプが弱酸性の水質を好むのに対し、スラウェシ産のエビは弱アルカリ性の水質を好みます。底砂もビーシュリンプに適した弱酸性に調整するソイルではなく、pHを下げないソイルやサンゴ砂などの方が良いでしょう。

-

スラウェシ産の淡水エビを繁殖させたいのですが?

-

スラウェシ産のエビは、現状では継続して繁殖させることが大変難しいようです。輸入時に抱卵している個体から稚エビを得るのは容易ですが、継続して抱卵、ふ化に成功した例はあまり聞きません。比較的繁殖が容易なのは、ホワイトグローブ・シュリンプ、ポソブルーテール・シュリンプの2種類で、当店でも継続して繁殖させることに成功しています。

-

ブルー系のゼブラシュリンプの青味が抜けてしまいますが?

-

ブルー系のゼブラシュリンプは、飼育環境をしっかり整えてあげないと美しい色彩を維持することができません。pH7.5程度の弱アルカリ性の水質で飼育することで美しい青味を見せてくれます。また、餌にも注意が必要です。熱帯魚用の色揚げ成分の多い餌を与えると赤みが強くなっていき、くすんだように見えてしまいます。

-

シャドー・シュリンプに黒いシミのようなものが見られるのですが?

-

シャドー系のエビは、色が濃いもの同士を選別、交配してきた結果、黒いシミのような模様が見られます。一般に黒い色が入っている個体ほど色彩が濃く、良グレードとされています。

-

ビーシュリンプと混泳可能な魚はいますか?

-

基本的に魚はエビが好物ですので混泳には適しません。エビを捕食できない形状の口を持つ、オトシンクルスの仲間は混泳可能です。

-

ホロホロ・シュリンプは純淡水で飼育可能ですか?

-

純淡水での飼育は不向きです。1:3(海水:真水)~1:1(海水:真水)の汽水を用意してあげると良いでしょう。人工海水からわざわざ作るのが面倒な方には、汽水に調整した「足し水くん」もあるので、ぜひご検討ください。

-

エビの頭に小さな白いひげみたいな生き物がいる。(エビヤドリツノムシ)

-

チェリーレッドシュリンプなど、一部の淡水エビの頭部や触覚に付着する白い小さなひげのような生き物はエビヤドリツノムシです。主に淡水エビに寄生する寄生虫で、近年輸入される淡水エビに多く見られます。エビ自体には直接的な害は無いものの、エビ同士の触覚が触れた際などに他のエビに移動し、殖えすぎると美観を損ねます。駆除には0.5%塩水浴が有効ですが、完全な駆除は難しく、複数回行う必要があります。また、リスクは伴いますが、高濃度の塩水にさっとくぐらせたり、スポイトで直接吹き付けると確実に駆除できます。

こちらの製品で、エビにダメージを与えずに駆除できるようです。

当店でもトリートメント期間中に駆虫を行っておりますが、完全な駆除には至っておりません。できる限り駆除した個体からの出荷となることをご了承ください。

-

エビの背中にオレンジのつぶつぶが見える。(ネクタリン寄生虫)

-

ミナミヌマエビの背中にオレンジのつぶつぶに見えるのはネクタリン寄生虫です。淡水エビに寄生する寄生虫で、国内外から入荷するエビに見られます。過去には、オレンジバックシュリンプ、ピンクバックシュリンプ等の名称で流通しています。まだまだ詳しいことは分かっていませんが、エビ自体には特に影響が無いようです。おそらく淡水エビは中間宿主で、エビを食べた魚、その魚やエビ自体を食べた鳥類・哺乳類に寄生するといわれています。現状では駆除の手段は無く、エビ自体を処分するしかありません。

当店でも見つけ次第処分を行っておりますが、完全な駆除には至っておりません。できる限り寄生していない個体からの出荷となりますことをご了承ください。

-

ヤマトヌマエビを頼んだらミナミヌマエビが届いた。/ミナミヌマエビを頼んだらヤマトヌマエビが届いた。

-

当店では誤納を防ぐため、ヤマトヌマエビとミナミヌマエビをストックしている水槽が異なります。

また、入荷も別の仕入れ元から入荷しているため、通常は混ざったりすることはありません。

ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビは季節や入荷ロットによってサイズに差があるため、小さめのヤマトヌマエビと大き目のミナミヌマエビを見間違いされるお客様が多いです。

下記の点をご確認ください

・尾扇(尻尾)の両端に青いスポットがある → ヤマトヌマエビ

・体側に赤いスポットが多数ある → ヤマトヌマエビ

なお、万が一誤納していた場合は速やかに対応させていただきます。

大変お手数ですが、画像をご用意いただき、当店までご連絡ください。

-

ミナミヌマエビとヤマトヌマエビの違いが分かりません。

-

外見や性質に下記のような違いがあります。

最大サイズ

・ヤマトヌマエビ 大きい メスは最大6cm

・ミナミヌマエビ 小さい 最大3cm

外見

・尾扇(尻尾)の両端に青いスポットがある → ヤマトヌマエビ

・体側に赤いスポットが多数ある → ヤマトヌマエビ

・背中に太い線の模様がある → ミナミヌマエビ

コケ取り能力

・ヤマトヌマエビ 高い 力が強く、水草を食害したり引き抜いたりすることがある。

・ミナミヌマエビ 低い 数を多く入れた方が良い。

繁殖

・ヤマトヌマエビ 不可 汽水~海水環境が必要です。

・ミナミヌマエビ 可能 水槽内でもよく殖えます。

水質適応力

・ヤマトヌマエビ 高水温、低pHに弱い。

・ミナミヌマエビ 極端に低いpHには弱いが、水温、水質に幅広く順応。

-

ミナミヌマエビの水が冷たい。

-

当店では、ミナミヌマエビは温室ではなく、屋外施設にてストックしております。

そのため、冬季には発送する水も冷たくなっております。

また、夏期は酸欠予防のため、保冷剤で冷やして発送しております。

お客様の水槽へ導入の際はしっかり水合わせを行ってください。

数が多い場合やグラム売りをご購入の場合は、水合わせ中にエアーレーションも行ってください。

-

エビの腹部に卵ではなくふさふさとしたものが見える。(エビヤドリモ)

-

チェリーレッドシュリンプなど、一部の淡水エビの腹部に付着するモサモサとしたものはエビヤドリモです。主に淡水エビに寄生する寄生藻で、近年輸入される淡水エビに多く見られます。エビ自体には直接的な害はありませんが、抱卵には影響するものと思われます。また、脱皮をしても取れることはなく、根本的な駆除の方法は今のところ確立されていません。

当店でもトリートメント期間中にエビヤドリモの付着した個体は選別しておりますが、完全な駆除には至っておりません。できる限りエビヤドリモの付着していない個体からの出荷となりますことをご了承ください。

13.金魚

-

金魚同士の混泳はできますか?

-

混泳はお勧めできません。 金魚は、中国産金魚や国産金魚、国産同士でも養魚場やブリーダーにより異なる病気のキャリアになっている場合があります。混泳させてしまうと、抗体を持っていない方の品種に病気が感染したりすることがあります。金魚同士で混泳させる場合は、しっかり様子を見て入念にトリートメントを済ませた個体同士で行うと良いでしょう。当店でも病気の感染を防ぐため、養魚場、品種ごとに完全に独立した水槽、池に分けて管理を行っております。

-

冬になったら琉金がひっくり返ってしまいました。転覆病でしょうか?

-

琉金やピンポンパールなど丸みのある金魚は、水温が低下する冬季にひっくり返ってしまうことがあります。水温を上げることでたいていの場合は改善します。また、脂肪分の少ない餌を与えることでひっくり返りにくくなります。

-

金魚の頭に白い出来物ができたのですが、何か病気でしょうか?

-

ランチュウやオランダのように肉瘤(にくりゅう)の発達する品種や、老成した金魚は頭の脂肪分が浮き出て白くなる場合があります。病気ではないので心配をする必要はありませんが、冬場に起きやすいことなので白点病ではないかよく観察してみましょう。まれに体表から吹き出る場合もあります。

-

金魚の片目だけ真っ黒なんですが、病気でしょうか?

-

病気ではありません。透明鱗の金魚によくあることですが、普通は銀色をしている目の縁の部分が透明になっているものです。これは個体差であって、モザイク透明鱗がみられるのと同様に、透明鱗の品種が必ずしも両目とも黒目になるわけではありません。中には、両目とも普通の個体も見られます。

-

えらぶたや、胸びれに白いブツブツができています。白点病でしょうか?

-

よく観察して、それ以外の所に確認できないようなら白点病ではありません。これは、“追星”といって成熟したオス個体にのみ見られるものです。早いと明け2歳から確認できますが、春先や秋口の繁殖シーズンに特に顕著で、繁殖のスイッチが入ったオスに出るものです。こういった個体は、メスをしきりに追い回したりするのでメスが弱ってしまうようなら落ち着くまで隔離することをお勧めします。

-

金魚の繁殖をしてみたいのですが、どのくらいの大きさに育てば親になりますか?

-

サイズでは判断し難いですが、年齢でいえば明け2歳から繁殖行動を始めるようになります。ただし、適性年齢というわけではないので、しっかりと体ができている前提です。親に使う個体は、あらかじめ選定して前年からしっかりと飼い込む必要があり、特に冬場の管理には気を使いましょう。

-

ふんに気泡が混ざっていたり、白くて細長いふんが出るんですが・・・

-

気泡が混ざっている場合は、大半が大量の空気を一緒に体内に取り込んでいる場合が考えられます。浮上性の餌はその特性上、餌自体に空気が多く含まれている上に、水面で金魚がパクパクと食べるので空気を取り込むことが多くなります。品種的に問題がなければ、沈降性の餌に切り替えることをお勧めします。また、白く細長いふんをする場合は、何かしら消化不良を起こしている場合がほとんどです。季節や水温に合った餌を与えるようにして様子を見ましょう。状態を崩している個体に無理に餌を与えることも消化不良の原因になりますので、数日間は餌切りをしてください。

-

金魚を買ってきたらすぐに餌を与えない方が良いと聞きますが、それって本当に大丈夫なの?

-

極端に痩せている場合を除いて問題はありません。しかし、金魚やフナ等は体の構造上、胃がないので消化の効率が周囲の水温などの環境によって大きく変わります。導入時や環境の変化で免疫力などが一時的に下がるため、いきなり餌を与えてしまうと消化不良を起こしたり、転覆してしまったりとさまざまなリスクが生じます。2日程度トリートメントをかねて様子を見てから、餌を与えるようにすると良いでしょう。

-

金魚にヒーターは必要ですか?

-

外国から輸入される金魚は年間を通して暖かい環境で育てられているため、ヒーターを入れた方が安全に飼育できます。特に、ピンポンパールなどは国産でもない限りヒーターは必須です。国産の金魚も、屋内での飼育の場合はヒーターで管理した方が転覆病のリスクも減って飼育は楽になります。一方で、年中暖かい環境で飼育することにより繁殖しづらくなったり、ひれが大きく伸びすぎたり、体型を崩したりする原因にもなります。ヒーターを入れる場合は、冬場でも15~18℃の設定で飼育すると良いでしょう。また、金魚はヒーターでやけどをしやすいので、必ずヒーターカバーをしましょう。

-

金魚に熱帯魚の餌を与えても良いですか?

-

金魚には金魚専用の餌を与えてください。

熱帯魚の餌は脂肪分が多く含まれていることがあり、冬季に活動が鈍る金魚に与えると転覆病などのリスクになります。

また、金魚は胃がないため、消化吸収に優れる専用の餌を与えてください。

-

塩浴時に粘膜剥離やそれによる状態不良の可能性はありますか?

-

0.5%濃度で塩水浴を行った場合であれば、粘膜離を起こすことは考えにくく、塩の添加量を間違えてしまった、純淡水に戻したときのストレスなどで状態を崩している可能性が考えられます。ご注意ください。

-

購入する金魚のオスメスを教えて欲しい。

-

大変申し訳ありません。1匹づつの判別は行っておりません。また、弊社で判別した場合も絶対にオスメスの判別が正確にできるわけではございませんのでご了承ください。金魚のオスメスはお尻の生殖孔の形で判別できます。オスは細く、メスは丸い形をしています。また、繁殖期を迎えたオスは胸ビレ・エラ蓋に白い点がポツポツと現れます。これは「追星(おいぼし)」と呼ばれます。他にも抱卵したメスはややふっくらした体形になる点や、肉瘤がオスのほうが大きくなる点などもオスメスの傾向として見られます。性成熟していない生後1~2年程度の若魚ではオスメスの特徴が弱く判別は困難です。

14.メダカ

-

外の睡蓮鉢でメダカを飼育しているんですが、冬場もそのままで大丈夫ですか?

-

基本的にはそのままで大丈夫です。極端に水量の少ない鉢や、さら水の場合は越冬できない場合がありますが、夏頃から管理・維持されている、ある程度水量のある鉢であれば問題はありません。冬場はメダカたちも餌をほとんど食べずに活動をしなくなります。環境の変化で調子を崩すことが多いので、不用意な水換えなどは避けましょう。

-

塩水浴時に粘膜剥離やそれによる状態不良の可能性はありますか?

-

金魚の項目にも記載がありますので、こちらをご確認ください。

15.日本産淡水魚

-

地元で保護されている魚が販売されていますが...

-

日本産淡水魚の中には、地域によって保護対象になっている種も少なくありません。当店では、保護対象地域から採集された魚の入荷は行っておりません。正規のルート、保護対象外地域からの生体のみ入荷しております。当然のことながら、天然記念物については一切の販売を行っていません。日本産淡水魚は、生息地域特有の気候や河川環境に合わせて独自性を持つ種も見られます。その地域固有の遺伝子を汚染しないためにも、当店でご購入いただいた日本産淡水魚たちをむやみに川に放流しないでください。

水質

水質

-

水が白濁してしまいます。(水槽セット直後)

-

水槽セット直後の白濁は、底床の砂利やソイルなどの微粒子が漂っていることが原因のことが多いです。通常はフィルターを稼動させて数日で収まります。また、底床を敷いた直後は静かに水を注ぐことで白濁を防げます。

ソイルや砂利の種類によっては白濁が収まりにくい場合があります。この場合は白濁除去剤を使用することで解決することが多いです。白濁除去剤は微粒子を集めて大きくし、フィルターで除去しやすくするものです。しっかりとフィルターを稼動させた状態で使用すると効果的です。

-

水が白濁してしまいます。(魚を導入直後)

-

魚を導入後に白濁してしまう場合は、フィルターによるろ過が追いつかず、魚のフンやエサから出る有機物が浮遊している状態です。この状態は魚のエラに負担がかかり、アンモニア濃度、亜硝酸濃度が高まっている可能性が高いので非常に危険です。まずはエサが残らないよう、エサの量を減らします。また、水を汚しやすい生餌や冷凍エサは控えてください。次にフィルターのろ過が十分に機能し白濁が収まるまではアンモニア濃度、亜硝酸濃度を計測し、危険な値を示している場合はすぐに1/2程度水換えをしてください。活性炭などアンモニアを吸着するものを投入すると良いでしょう。フィルター内のろ過バクテリアが十分に機能すれば収まりますので、バクテリア剤などを投入しろ過バクテリアの繁殖を促すためにも強くエアレーションをすると効果的です。

飼育技術に自信のある方は、むやみに水換えをせず、活性炭などでアンモニアを吸着しながらろ過バクテリアを増やしていく方法も可能です。白濁の原因である有機物はろ過バクテリアのエサになりますので、白濁をそのまま残すことでろ過バクテリアの繁殖を促します。魚の状態、適切な水質(特にアンモニア)の管理が必要になる方法なので、十分な飼育技術と知識をお持ちの方向けの方法です。

-

水が白濁してしまいます。(飼育開始から数ヵ月後)

-

魚を飼育して数ヶ月経ったあとに白濁が始まった場合は以下の点をご確認ください。

1)飼育魚が過密になっていませんか?

→ 魚を追加したことで、ろ過能力が追いつかなくなっています。フィルターをワンランク上のものにするか、水槽の容量を大きなものに変更してください。2)生餌や冷凍エサを与えすぎていませんか?

→ 生餌や冷凍エサは嗜好性が高く魚が喜ぶためついつい与えすぎになってしまいがちです。生餌や冷凍エサは水を汚しやすいので、多量に与えすぎないようにし、残ったエサは必ず吸い出して水槽から取り除いてください。3)フィルターの掃除を行っていますか?

→ フィルターのろ材やパイプが目詰まりし、ろ過能力が低下している可能性があります。ろ材をフィルターから取り出し清掃してください。清掃の際は飼育水をバケツなどに移しその中でろ材をすすぐようにすると、ろ過バクテリアへの影響を最小限に抑えることが出来ます。「4)底砂の掃除」と同時行うと、一気にろ過バクテリアが減少してろ過能力が低下しますので、底砂掃除と同時には行わないようにしてください。4)底砂の掃除を行っていますか?

→ 底砂に魚のフンなどが溜まり、底砂が目詰まりしている可能性があります。

特にソイルを使用している場合はソイルが古くなり細かく崩れて目詰まりしている可能性が高く、エビや低層魚が多い環境、水草が植えられている環境では特にこの症状が出やすいです。

プロホースなどの底砂清掃用具を用いて底砂内の汚泥を取り除いてください。「3)フィルターの掃除」と同時に行ってしまうと一気にろ過バクテリアが減少してしまうので、同時には行わないようにしてください。5)ろ材などに使用している活性炭や吸着剤が古くなっていませんか?

→ 活性炭や吸着剤はおおよそ1ヶ月程度で吸着能力がなくなります。その後は吸着した成分を放出し水質の悪化、白濁になることがあります。交換時期を迎えた活性炭や吸着剤は定期的に交換してください。6)直射日光が当たっていませんか?

→ 水槽に直射日光が当たっている場合や屋外飼育の場合、白濁にみえる成分はアオコの発生の初期症状の場合があります。水換えをし、直射日光の当たらない場所に移動してください。アオコ除去剤も効果的です。

-

水が黄ばんでしまいます。

-

水が黄ばんでしまう原因の多くは流木やソイルなどからでる成分によるものです。流木の場合は一度取り出し再度アク抜きを行うと解決することが多いですが、流木の種類によっては黄ばみの原因であるアクが出続けることがあります。また、ソイルから出る黄ばみ成分はソイル自体の特性によるものなので黄ばみを除去することは困難です。いずれの場合も活性炭やブラックホールなど吸着剤が効果的です。

-

pHが下がりません。

-

pHが下がらない原因の多くはGH(総硬度)が高いことが原因です。一度試薬などで水質を測定し以下の点をご確認ください。

1)底砂に砂利やレイアウトに石を使用している。

→ 砂利や石に含まれるカルシウム分はpHとGHを引き上げてしまいます。それらを水槽内から取り除いてください。特にpH降下剤(酸性)を使用すると、石などのカルシウム分が溶け出し、かえってGHが上がってしまう現象が見られる場合は石や砂利に問題があることが多いです。2)ろ材などに、カキガラやサンゴ砂を使用している。

→ カキガラやサンゴ砂に含まれるカルシウム分はpHとGHを引き上げてしまいます。それらを水槽内から取り除いてください。上記と同様に、pH降下剤(酸性)を使用すると、かえってGHが上がってしまう現象が見られることが多いです。3)水道水のGHが高い

→ 日本の水道水はpH7.5に調整されています。基本的には軟水なのでpHが下がりやすいのですが、地域や季節によってGHが高くpHが落ちにくい場合があります。同じ水道水でも石灰岩の多い地域や海沿いの地域ではGHが高い傾向にあります。地下水の量が減る冬季から雪解け水が多くなる春先はGHが上がる傾向があります。この場合はRO浄水器などで水道水のGHを下げてご使用いただくと良いでしょう。飼育水中のGHをさげるには、ソイル、ゼオライトの使用がもっとも簡単な方法ですが定期的な交換が必要です。ネグロ川産の熱帯魚の飼育やトニナなどの南米系水草の育成など、細かな水質調整が必要な場合はRO浄水器の使用がオススメです。

-

pHが下がりすぎてしまう。pHが激しく上下し不安定。

-

pHがすぐに下がってしまう場合や、pHが不安定な場合はGHが低すぎることがほとんどです。この場合は、サンゴ砂やカキガラなどの少しづつ投入し、任意のpHまで上がるように調整してください。

また、ろ過能力が高く魚の収容数が多い場合は、大量のアンモニアが硝酸塩に変わりpHを下げる力が大きく働きます。この場合は魚の収容数を減らすか、水換えの頻度を上げて硝酸塩を減らす必要があります。

-

水槽立ち上げ後どのくらいで魚を導入して平気ですか?

-

水量や魚の匹数、フィルターの種類によるので一概に言えるものではありませんが、水槽立ち上げ後最低でも1週間ほどフィルターを回してから魚を導入して頂くことをオススメします。

フィルターのろ過能力が安定するには、ろ過バクテリアが十分に繁殖する必要があります。ろ過バクテリアのうち、アンモニア→亜硝酸に分解するバクテリアの繁殖に1週間程度かかります。亜硝酸塩→硝酸塩に分解するバクテリアの繁殖はやや時間がかかり2週間程度かかります。

バクテリア剤の添加によりろ過バクテリアの繁殖を早めることが可能です。十分なエアレーション、高めの水温、弱アルカリ性の水質だとろ過バクテリアの繁殖スピードが上がります。逆に、魚が1匹も入っていない水槽ではろ過バクテリアのエサが不足し、バクテリアの繁殖速度は遅くなります。

水槽立ち上げ直後はもっとも失敗しやすく、水質が不安定です。アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩などの水質を測定していただき、慎重に魚を導入して頂くと失敗が少なくなります。

海水

海水

1.海水生体一般

-

塩分濃度(比重)はどれくらいが適当ですか?

-

飼育生体によって異なりますが、天然海水に近いが理想的です。

海水魚では、1.020から1.023前後、サンゴやイソギンチャクでは、1.022から1.024程度が理想です。

ソフトコーラルやイソギンチャクの中には1.024を超えてくると状態を崩す種類もいるので注意しましょう。

-

水温はどれくらいで飼育すれば良いですか。

-

多くの海水魚やサンゴは24~25度の水温を好みます。

水深の深い所に生息する魚やサンゴは20度前後が適温の場合もあります。

詳しくは、各商品の詳細ページ内にある飼育要件をご参照ください。

-

購入した魚がなかなか餌を食べてくれません。

-

水質や環境の変化に順応できる個体もいれば、時間をかけて徐々に慣れてくる個体もいます。

当店で餌を食べていても、お届け中のストレスや水質環境の差により、突然食べなくなってしまうこともあります。

海水魚の飼育は、餌を水槽で食べさせる(餌付け)ところから飼育がスタートします。

まずは、落ち着いて泳ぎ回るのを確認してから、冷凍の生餌や生き餌を与えて、食欲を上げてください。

慣れてくると、種類によって人工飼料もよく食べてくれます。

餌の食いが悪いようでしたら、食べ切れる程度の少量与えてください。

水質の悪化につながりますので、餌の与え過ぎには十分注意してください。

-

クマノミがなかなかイソギンチャクに入りません。

-

クマノミ種とイソギンチャクには相性があります。

また、クマノミの多くは習性上、他の魚では近寄ることのできない、限られた種類のイソギンチャクへ身を隠すことをします。ただし、あくまでも危険を回避するための隠れ場所であり、敵や対立する相手がいない場合は、イソギンチャクに入らない場合もあります。

-

海水魚がどうしても白点病にかかってしまいます。どのような対応・処置をすればよいですか?

-

海水魚はストレスなどから抵抗力を落とすと、潜伏している白点菌に感染してしまい、重症の場合は死に至る大変危険な病気です。淡水魚がかかる白点病と全く異なる種類の病気とされます。 飼育水槽へ投入する前に、飼育する水槽とは別に、薬浴する「トリートメントタンク」で調整することが一般的です。ある程度の期間、薬浴して餌の捕食を確認したら、飼育水槽へ投入してください。また、飼育水槽での育成中にも感染してしまうことがあります。紫外線を照射する「UV殺菌灯」を備えると白点病予防に期待できます。海水魚を育成の際は、設置をお勧めします。

-

海水生体のサイズの指定はできますか?

-

誠に恐れ入りますが、サイズのご指定はできません。

海水生体の多くは自然採取によるもので、採取時期によりサイズの変動は著しく変化いたします。

そのため、ページ上では「約○~○cm」と表記させていただいております。

在庫状況でのサイズ範囲がお届け個体の大きさとなります。

-

B品表記のカニやエビは通常表記のものと何が違うのですか。

-

当店での「B品」表記のカニやエビなどの甲殻類については、ヒゲ、アシ、ウデが欠損している個体を示します。

甲殻類は脱皮を繰り返す生物ですので、近い将来、無いはずのアシが脱皮により生えそろうこともあります。

ただし、飼育環境によって、もともと生えているウデやヒゲの長さではなく、短い状態で生える場合もあります。

生命的に問題はありません。

-

海水水槽の立ち上げにどれくらいかかりますか?

-

天然海水やバクテリア付きろ材、バクテリア付き底砂を使用することで1週間~10日間で立ち上がります。ただし、水槽設備や飼育する生物によって大きく異なるため、一概にはいえません。淡水とは異なり、天然海水自体が生き物です。すぐにお気に入りの生き物を飼育したい気持ちは分かりますが、時間をかけて少しずつ立ち上げを楽しむことが長期飼育の最大のポイントです。 特に海水魚でヤッコやチョウチョウウオなど、白点病にかかりやすいとされる生き物は、水槽の立ち上げに1年ほどかけていくと安定感のある飼育を楽しむことができます。

-

水槽にカーリーが増えてきて困っています。ペパーミントシュリンプがカーリーを食べると聞きましたが本当に食べますか?

-

ペパーミントシュリンプは雑食性ですが、肉食傾向が強めの食性を持ち、カーリーをはじめとした無脊椎動物や弱った生き物、微生物を主に食べています。その中でも小型のイソギンチャクなどをよく食べる傾向があり、カーリーを見つけると食べる場合があります。

まれにカーリーをすぐには食べない個体群もいますが、お腹を空かせてカーリーをピンセットなどでつぶして匂いを嗅がせるなどをすると食べ出します。 4cm以上に成長したカーリーとなるとなかなか積極的に食べようとはしないので、大きなカーリーはつぶして手を出しやすくしてあげましょう。

単独飼育よりも3匹以上で複数飼育するとより積極的に食べるようです。

-

サンゴやライブロックに小さな白い渦巻のような管が見えます。(ヘビガイ)

-

ヘビガイと呼ばれるムカデガイ科の巻き貝です。管状の貝殻が、不規則に巻き、ライブロックや岩に固着します。天然の海で畜養される、ライブロックやサンゴの土台に付着していることが多いです。ヘビガイが出す粘液がサンゴの成長を阻害すると言われていますが、その影響よりもヘビガイが殖えすぎた際に美観を損ねることや、成長してサンゴの内部まで侵食してしまう影響の方が大きいです。

気になる場合は、ライブロックやサンゴを水槽へ導入する際は入念にチェックと除去をお願いします。小さなものならライブロックやサンゴを取り出し、ピンセットやマイナスドライバーなどで除去可能です。深くまで侵食している場合は錐などで、慎重に削り取って除去してください。

当店でも、入荷、出荷時にチェックし除去していますが、完全な除去には至っておりません。ご理解、ご了承頂きますようお願いします。

-

コケの防止策はありませんか?

-

水槽という環境では、海水でも淡水でもコケの発生は避けては通れません。

水道水に含まれるケイ酸やリン酸などがコケの栄養になったり、魚の餌やふんに含まれる栄養(リン酸も含まれている)もコケが発生する要因になったりします。

コケの発生防止には、マスキング剤と呼ばれる水道水を浄化するコンディショナーや、海水用のコケ防止吸着剤などが効果があります。

また、紫外線の力でコケの胞子やバクテリアをきれいにする殺菌灯の導入なども効果を発揮します。

水換えの際に水道水ではなく、RO水を使用した人工海水を使用することもおすすめできます。

その他、照明の点灯時間や水槽設置場所(窓際は太陽光でコケの光合成を促進させます)の見直し、コケを食べるクリーナー生体の導入も効果的です。

上記のようにコケの発生を防止する方法はいくつかありますが、コケを完全に抑制するわけではありませんのでご注意ください。

-

チャームではトリートメントを行っていますか?購入した魚はトリートメントを行った方が良いでしょうか?

-

当店では入荷後、最低でも5~7日程度トリートメントを行った後、当店のホームページにて購入可能になります。状態の良い個体から出荷させていただいておりますが、輸送中のダメージや、キャリアになっている病気の種類、病気や寄生虫の潜伏期間によっては完全に病気を防ぐことはできません。また、お客様の水槽への導入時には水質が大きく変わるため、入念に水合わせをしても何らかの病気を発症する可能性があります。お客様の元へ元気に届いた生体であっても、トリートメントタンクを用意していただき、本水槽に入れるまで一度様子を見ていただくことをお勧めします。

※水槽導入後や、水合わせ中の死亡、混泳による同居魚への被害、また、いかなる理由においても、すでに飼育している生体への被害については、一切保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

2.海水器具

-

プロテインスキマーは必要ですか?

-

この「プロテインスキマー」は、海水中の有害なたんぱく質やアンモニア、浮遊物を物理的に分解して除去する装置です。ろ過をするフィルターとはまた異なる概念を持つものですが、海水魚をはじめ、イソギンチャクやサンゴ、その他の無脊椎動物の育成には欠かせない設備器具といえます。 海水水槽の立ち上げには、ぜひ設置をしてください。

-

海水の立ち上げにはどれくらいの期間が必要ですか。

-

海水生体を育成する部分で、最も重要なポイントです。淡水魚とは異なり、飼育する際には、飼育海水中にバクテリアがきちんと機能していなくてはなりません。また、適正な値の海水比重(塩分濃度)を維持することも重要です。当店では、早期立ち上げに最適な天然海水のご用意もあります。ぜひ、水槽の容量に合わせてお選びください。

なお、人工海水での立ち上げには、バクテリアがほぼいない状況からのスタートとなります。当店では、熟成期間を十分に取ったバクテリア付きライブサンド「ばくとサンド」をご用意しております。 早期立ち上げにも期待ができます。

-

ろ過材には何を使えばよいですか?

-

海水生体を飼育する上ではpHの問題もあり、主に粗めのライブサンド(化石化したサンゴの破片)を使用します。当店では、すでにバクテリアを定着させた「ばくとサンド LL」をご用意しております。早期立ち上げにも期待ができ、生物ろ過用のろ過材として大変おすすめです。

-

メタルハライドランプと蛍光灯とLEDでは、どれが一番育成に向いてますか。

-

育成生体によって大きく異なります。 浅場に棲息し、強い光を求めるミドリイシなどの好日性ハードコーラルやシャコガイは、メタルハライドランプが必要です。また、光を好みながらも蛍光灯の光でも育成できるのが、好日性ソフトコーラルやイソギンチャク、海藻などです。

また、LEDも年々進化し、育成にも問題のないモデルが続々と登場していますが、光の強さではメタルハライドランプに劣るものがまだまだ多くあります。海水魚などにはお使いいただけますが、サンゴ飼育には多数必要となります。

-

照明のルクス(lux)、ルーメン(lm)、ケルビン(K)って何ですか?

-

照明の明るさは、一般的にはルクス(lux)、ルーメン(lm)で示され、どちらも数字が大きいほど明るい照明といえます。ただし、以下の点にご注意ください。

・ルクスは照明の光源自体の明るさではなく、照明から出た光が到達した地点での明るさを表します。

水深が60cmの水槽に照明を使用した場合、水深が30cmの地点と60cmの地点では、60cmの地点の方が暗くなります。また、一つの照明で小さな部屋を照らす場合、大きな部屋を照らす場合では、大きな部屋の方が暗くなります。ルクスは光源からの距離と照射される面積に左右されるため、光源からどのくらいの地点の数字なのかを加味して比較する必要があります。

→ 光が均一に広がる蛍光灯の明るさの比較に適した数字です。

・ルーメンは照明の光源自体から放出される光の束の量です。

照明の明るさを単純に比較するならルーメンがもっとも単純な数字で、この数字が高いほど照明は明るいといえます。ただし、いくらルーメンが高く、明るい照明でも、照射角が狭いと一部しか明るく見えません。光の直進性の高いLEDでは重要な比較項目ですが、照射角によっては暗く見える場合があることを考慮しなければなりません。

※一般的なアクアリウム用の照明は照射角が120°前後になっています。

→ 光の直進性の高いLEDの明るさの比較に適した数字です。

・ケルビンは光の色を表す数字です。数字が低いほど赤く見え、数字が高いほど青く見えます。

魚や水草の演色性を左右し、実際は明るさに関係ない数字です。人間の視覚には白い光ほど明るく見え、6000K~8000K程度が一番明るく自然な色調に見えます。サンゴ育成用の青味が強いものや水草育成用の赤味が強い照明は、白い照明に比べて暗く見えます。

→ 光の色の比較に適した数字です。

3.サンゴ・イソギンチャク・無脊椎動物

-

「ソフトコーラル」と「ハードコーラル」の違いを教えてください。

-

ソフトコーラルは骨格を持たない珊瑚(サンゴ)、ハードコーラルはミドリイシをはじめとする骨格を持つサンゴのことをいいます。

-

サンゴを育成するには光が必要と聞きました。どういった照明器具が必要ですか?

-

サンゴには、植物と同様に光合成に近い作用でエネルギーを吸収する「好日性(こうにちせい)サンゴ」、光を要求せずに深場や岩陰に棲息する「陰日性(いんにちせい)サンゴ」との大きく分けて2種類が存在します。サンゴはミネラル分やプランクトンで成長する生物ですが、好日性サンゴには、自分の体に褐虫藻(かっちゅうそう)という植物性プランクトンを共生させており、光を浴びることでこの褐虫藻が光合成を行い、そのエネルギーを取り入れて生育していくので、太陽光に近い波長を照射する「メタルハライドランプ」などが必要です。

一方、陰日性サンゴには、光合成によるエネルギーの吸収をすることができないため、小まめな給餌が必要となります。

-

サンゴやイソギンチャクの餌はどうすれば良いですか?

-

当店では、タイプに合わせた液体フードや冷凍の生餌をご用意しております。 サンゴは自ら歩くことができないので、水流を起こすサーキュレーターやフィルター、プロテインスキマーを短時間一時的に停止して定期的な給餌を行います。 ポリプの中心やサンゴやイソギンチャクの中心には口があるので、そこへめがけて給餌を行ってください。 給餌後は、必ず水流を起こすサーキュレーターやフィルター、プロテインスキマーを運転して、必要な場合は水換えを行ってください。

-

イソギンチャクが以前はライブロックの脇にいたのに、水槽の壁面にくっ付いています。

-

イソギンチャクは移動します。居心地の良い所が見つかると、その場所を定位置にしますが、投入後は落ち着くまでは水槽内を動き回ります。また、排水口に入り込んだり、サーキュレーターの吸水口に進入したりする恐れがあります。近寄らせないための工夫が必要です。

-

届いたイソギンチャクが小さいのですが、サイズが違うのではないですか?

-

イソギンチャクの体のほとんどは水分です。全身で飼育水を取り入れ伸縮と膨張を繰り返します。水質が安定した水槽ですと、大きな変化をしませんが、慣れるまでは小さくなってしまうことがあります。落ち着くと触手を長く広げて大きく膨張します。

-

サンゴイソギンチャクとタマイタダキイソギンチャクの違いについて教えてください。

-

飼育下においては、形状の変化をしてしまうので一概にはいえませんが、サンゴイソギンチャクは触手がタマネギのような形状に、タマイタダキイソギンチャクは、名前の通り、玉状の触手が頂きにあるような形状です。 いずれも、飼育下での水質の変化や光の具合で形状が変化して、触手を長めに伸ばしてしまい、見分けるのは大変難しくなります。

-

届いたサンゴが小さいのですが、サイズが違うのではないですか?

-

ソフトコーラルのトサカ類、ウミアザミ類はポリプが閉じた状態では縮こまって小さくなります。環境に慣れ、落ち着くとポリプを広げて大きく膨張します。特にトゲトサカ類は、大きな個体だと導入直後の2倍ほどに膨らむので、水槽サイズやレイアウトする位置を十分に考慮してください。また、一部のハードコーラルも共肉部分が大きく膨らむ種があります。他のサンゴと接触しないよう、十分なスペースを用意してあげてください。

-

スターポリプを購入しました。ただの肌色の皮みたいですが?

-

当店ではポリプが開いていることを確認できた個体から出荷しています。しかし、到着後、環境に慣れてポリプが開くまで時間がかかることが多く、肌色のみかんの皮のように見えます。落ち着いた環境でしばらく様子を見てあげてください。早ければ数日、遅いと一カ月ほどでポリプを開いた姿を見せてくれます。

-

イソギンチャクが動きません。

-

イソギンチャクの体のほとんどは水分です。

水質の変化により、環境に慣れるまでじっとしていることがあります。

反対に、伸縮と膨張を繰り返したり、口を大きく開いたりすることもありますが、徐々に水質に慣れていくことで、しっかりと足盤(アシ)をくっ付けて触手を伸ばし始めます。

-

イソギンチャクが岩に着きません。逆さになってしまいます。

-

イソギンチャクは自分が居心地の良い所が見つかるまで動き回ります。生き物ですので、これを止めることはできませんが、光を好む習性を利用して定着してほしい場所に、集光形のライトでピンスポットしてあげるとそこに定着することがあります。また、足盤(アシ)がきちんと下を向かず、逆さまになってしまうときは、直接触れずに、長い物で優しく向きを変えてあげてください。

-

イソギンチャクが浮かんで沈みません。

-

イソギンチャクは体内に空気が入り込んでしまうと自分では取り出すことができません。

チャームでは、極力空気の量を減らして出荷しています。

水槽へ投入する際は、空気に触れないように速やかに行ってください。

触手の内部に入り込んだ空気を取り除くには、荒療法ですが、優しく握り少しずつ空気を取り出してください。

強くつぶすと皮膚組織を破壊してしまいます。ご注意ください。

※イソギンチャクには刺胞毒があります。お肌が敏感な方は直接触れるとお肌が荒れてしまうため、ゴム手袋などを用いてご対応ください。

-

イソギンチャクが届きました。翌日口を大きく開けています。

-

イソギンチャクは、環境の変化に敏感です。

到着後、袋の中の水が白濁していたり、皮膚が組織崩壊していたりするようでしたら死着となります。

※詳しくは、商品に添付されている「生体死着保証内容」をご参照ください。

また、到着時に口が開いていても、水槽投入後に回復することもあります。

水槽投入後、水槽中を移動してライブロックや水槽の壁面に定着するようであれば状態を取り戻しています。まずは様子を見てください。

-

スポンジを維持するにはどうすれば良いですか。

-

スポンジ(カイメン)類は、主に岩陰に潜んでいます。 給水口と排水口から海水を体内に取り入れて成長する生物です。 水質の変化に影響を受けると同時に、強い光が当たる環境を避けて配置してください。 また、長期維持をする最大のポイントは水換えです。小まめな水換えをお勧めします。

-

スポンジが枯れてしまいます。何が原因ですか?

-

原因は3つ考えられます。 1水質の悪化。2空気に触れたことによる壊死。3ウミウシなどによる生物的食害です。

-

巻貝が届きました。動きませんが死んでいるのでしょうか?

-

巻貝は袋の表面を動き回ります。ところが、移動中の振動で逆さまになると萎縮して動かないことがあります。 水槽投入後、貝殻の内側(ふたがある方)を水槽の壁面または底に向け、様子を見てください。 水質に慣れると体を伸ばし、動き回ります。

4.ライブロック

-

ライブロックにミミズのような生物が付いています。これは生体に害がありますか。

-

「ライブロック」は「LIVE(ライブ)」=生きる・「ROCK(ロック)」=石のことで、さまざまな微生物が付着した「生きた石」です。そのため、薬品などでは駆除ができず、微生物や甲殻類などが付着してしまいます。 当店では、こういった生物を取り除く「キュアリング」を十分に行っていますが、若干の付着生物が存在する場合がございます。 主に、「ミミズ」のような生物が付くことがありますが、これは「ゴカイ」という生物で、餌の食べ残しや死骸のお掃除をしてくれる分解者でもあります。また、大型魚はこれを捕食するため、害は無いものといえます。

-

ライブロックのキュアリングの期間はどれくらいかかりますか?

-

ライブロックのみを海水で管理して、エアレーションやプロテインスキマーを稼動させることで、早ければ1週間ほどキュアリングを行うことができます。ただし、ライブロックも生物と同様に誤差が生じます。様子を見ながら対応することをお勧めいたします。

亀・爬虫類

亀・爬虫類

1.飼育

-

ウーパールーパーが餌を食べません。

-

当店では嗜好性の高い活イトメや冷凍アカムシを与えています。人工飼料に馴れさせる場合は、ウーパーの目の前に落としたり、イトメやアカムシに混ぜて様子を見てください。ピンセットなどで目の前に持っていき、動かしたり放したりすることで与えやすくなります。

-

ウーパールーパーが砂を飲み込んでしまいました!

-

基本的に、口から呑めるサイズの砂であれば、糞と一緒に排出されることが多いです。ただし、その限りではないので、誤飲事故を気にする場合は砂を敷かないほうが良いです。砂を敷く場合は、万が一誤飲してしまっても排出しやすいよう粒の細かいものを使用してください。

-

家に来てから餌を食べないのですが・・・(リクガメの場合)

-

環境が変化した直後は餌を食べなくなることがあります。静かで落ち着ける場所にケージを設置し、置き餌などをして様子を見てください。また、温度だけでなく、ある程度の湿度が有った方がいいので、60~80%程度を保つようにしてあげてください。

-

家に来てから餌を食べないのですが・・・(ヒョウモントカゲモドキの場合)

-

環境が変化した直後は餌を食べなくなることがあります。静かで落ち着ける場所にケージを設置し、ケージ内に生餌を入れて(1~2匹)様子を見てください。特に、ベビーのうちは温度が低いと餌を食べない場合が多いので、温度を28~30℃程度に維持するようにして下し亜。種類によっては極端に視力の弱い個体もいるため、ピンセットなどで口元まで持っていかないと食べない場合があります。3~4日食べない場合はいつもとは異なる餌を与えてみてください。1週間ほど食べない場合は拒食が考えられるため、口を開けて餌を入れてあげてください。

-

カメレオンが枝に登らず、地面でうろうろしています・・・。

-

クル病が発症している可能性があります。クル病とは、カルシウム不足から発症しやすい病気の1つで、骨の代謝系に異常が出て歩けなくなったり、餌が食べれなくなる病気のことです。1度発症してしまうと治療は困難なので、紫外線灯の設置やカルシウム剤の投与などを普段から行い、予防に専念しましょう。

-

飼っているヒョウモントカゲモドキに、脱皮の欠片が残ってしまいました。

-

脱皮が上手く行なわれないことを「脱皮不全」といいます。皮が残ってしまった場合は、全身をぬるま湯につけて皮をふやかし、ピンセットなどで丁寧に取り除いてあげてください。飼育容器内が乾燥しすぎると起こりやすいので、ケージ内にウェットシェルターを設置したり、底床の一部に霧吹きをするなどして過度の乾燥を防ぎましょう。

-

リクガメを飼育していたら、白い糞のようなものを出したのですが、病気ですか?

-

白い糞なような物は「尿酸」といい、病気ではありません。リクガメに限らず、爬虫類の仲間は体内の有害なアンモニアを尿酸という固形の尿として排出します。白色の尿酸は問題ありませんが、ピンク色の尿酸が出てしまっている場合は、腸壁や臓器にダメージが出ている場合があります。また、しばらく尿酸が見られない場合は尿酸結石などが考えられます。ピンク色の尿酸が出てしまったり、しばらく尿酸が出ていない場合は、爬虫類を診察してくれる動物病院に連れて行ってください。

-

自分で殖やした爬虫類を売りたい!

-

現在、爬虫類・鳥類・哺乳類を販売する場合、「動物取扱業登録」が必要となります。違反すると罰金処置になりますので、必ずその地域の保健所に確認するようにしてください。

-

観葉植物をケージの中に植えたいのですが、問題ありますか?

-

ほとんどの場合問題ありませんが、観葉植物の中には毒を持つ種類もあります。特にリクガメやグリーンイグアナなど、植物を食べる可能性のある種のケージ内に植え込む場合は、毒の有無を確認した上でご使用ください。

-

ヤドクガエルは猛毒を持っていると聞きますが、飼育は大丈夫なのですか?

-

ヤドクガエルは体表に猛毒を持ち、原住民はこれを矢に塗りつけて狩りに使っていたといわれています。このヤドクガエルの毒は、生息地のシロアリやダニの毒を蓄積したもので、たとえ野外採集個体であっても約1ヶ月で毒は抜けるといわれております。弊社で扱っている個体は基本的にはCB個体ですので、日本のアマガエルの毒と大差ない程度です。そうであっても、カエルの飼育管理をした後には必ず手洗いをしてください。

-

別の種類のヤドクガエルを同じケージで飼ってもいいのでしょうか?

-

相性の問題や体格差、縄張りの関係で喧嘩することがあります。また、遺伝的に近い同じ属同士ですと交雑の可能性がありますので注意しましょう。

2.器具

-

バスキングランプって何ですか?

-

バスキングランプとは、ケージ内の温度を局所的に高めるためのランプです。爬虫類は変温動物のため、ケージの温度の低いところ高いところを行き来して体温を調節します。両生類の大部分を除き、バスキングランプは必ず点けてあげるようにしましょう。太陽の代わりの役割を持つため、点灯するのは昼間だけで大丈夫です。

-

保温球って何ですか?

-

ケージ内全体を暖めるための電球です。赤外線を照射する赤いランプと、青いランプがあります。赤いランプは昼夜兼用で赤外線を照射していて、青いランプは夜間専用で夜行性の生体に適しています。また、サーモスタットを使用しないと温度が上がり続けてしまうため、サーモスタットとの併用を推奨します。

-

カルシウム剤はどれを使えば良いのですか?

-

爬虫類用のカルシウムサプリメントは大きく分けて3種類存在していて炭酸、クエン酸、乳酸があります。タイプはパウダータイプとリキッドタイプがあります。パウダータイプは餌として与えるものにふりかけて与えるダスティング方法と、生餌にカルシウムを与えて、それを飼育している爬虫類に与えるガットローティング方法があります。リキッドタイプは餌にスプレーして乾いた後に与えるものや、飲み水に混ぜて与えるものがあります。初めての方はまず、パウダータイプを与えてみてください。色やニオイがついているかつリンの含有量が少ないものがおすすめです。日光浴不足が考えられる場合はビタミンD3が含有されているものが推奨されます。含有している成分が同じでも好みによって食べない場合があるので、最初は様々な種類を試してみるとよいです。

-

ミネラル剤はどれを使えば良いのですか?

-

大きく分けてビタミンD3が入っているものと入っていないものの2種類があります。屋内飼育でビタミンD3が不足しやすい場合はビタミンD3入りのものを、屋外飼育などで供給量が十分な場合や、夜行性の生き物で紫外線を必要としない場合は無しのものをお使いください。

-

紫外線灯って何ですか?(どれを使えば良いのですか?)

-

紫外線灯とは紫外線を照射するランプ(照明)のことです。紫外線は多くの爬虫類にとって絶対に欠かせない物なので、爬虫類を飼育する際は用意しましょう。また、紫外線にもUVAとUVBが存在していて、主に森林系の爬虫類にはUVAが強いもの、砂漠系の爬虫類にはUVBが強いものをご使用ください。紫外線を浴びることで体内でビタミンD3を生成しますが、紫外線不足になると、ビタミンD3不足によりカルシウムの吸収に弊害生じ、ひどい場合「クル病」になってしまいます。なので、爬虫類を飼育する場合はその種類に適した紫外線灯をご使用ください。ヤモリなど、日陰を好む生体や、夜行性の生体は紫外線が強すぎると皮膚病になってしまう可能性があるため、シェルターなどと併用しましょう。

-

パネルヒーターって何ですか?

-

ケージの下やケージ内に敷いて使用する薄型の専用ヒーターです。一般的にケージの半分~3分の2程度のサイズを使用します。冬季など、極度に室温が低下する時期はパネルヒーターだけでは不十分なことが多いため、必ず保温球と併用してください。

-

カメに浮島って必要ですか?

-

水棲ガメの仲間は一部を除き常に水中にいるわけではなく、体を乾かす為定期的に陸上に上がる必要があります。専用の浮島はもちろん、レンガや流木でも大丈夫なので、必ず陸地を作ってあげるようにしてください。

-

底床はどのようなものがオススメですか?

-

飼育する生体によって好むマットは違います。砂漠棲の乾燥した地域に生息する生体は目の細かい砂タイプのものを、アマゾンなどに生息する湿度を好む生体には保湿性のあるマットやチップタイプのものを使用すると良いでしょう。また、水棲ガメに関しては熱帯魚に使用するものと同じで大丈夫です。

-

爬虫類用の医薬品の取扱はありませんか?

-

爬虫類用の医薬品は獣医さんの指示がないと販売できない為、当店では取扱うことができません。爬虫類用医薬品が必要な場合はお近くの爬虫類を見てくれる獣医さんに聞いてみてください。

-

人間用の医薬品を爬虫類に与えても大丈夫ですか?

-

決して与えないようにしてください。人間と爬虫類では体の大きさはもちろん、病気になる原因も違います。飼育している生体が病気になってしまった場合は、お近くの獣医さんに見てもらうようにしてください。

-

生餌のコオロギを購入したら、白い粉が一緒に入っていました。これは何ですか?

-

おまけで付属している白い粉ですが、こちらはカキガラの粉末です。特に爬虫類ではカルシウムの不足によるクル病の予防や正常な骨格や甲羅の形成にはカルシウムの添加が欠かせません。コオロギにカキガラの粉末を振りかけてからエサとして与えると、カルシウムを効果的に摂取できるので、是非利用してください

-

販売しているミミズはどんな種類でしょうか?

-

熱帯魚・淡水FAQにて解説しております。

-

イトメを購入したのですが、どのように保存すればよいですか?

-

熱帯魚・淡水FAQにて解説しております。

昆虫

昆虫

1.飼育

-

冬場の管理はどうすれば良いですか?(国産カブト・クワガタ(以下カブクワ)の場合)

-

凍らない程度の温度で飼育・管理すれば大丈夫です。玄関や軒先などのなるべく温度変化の少ないところで飼育しましょう。マットが乾きすぎないよう、定期的に霧吹きなどで水分を補給するようにしてください。また、コクワガタやオオクワガタなど、成虫の姿で越冬する種類については、気温の低下と共に餌を食べなくなるため、様子を見ながらゼリーを与えるようにしましょう。

-

冬場の管理はどうすれば良いですか?(外国産カブクワの場合)

-

暖かい地域に生息している外国産カブクワは日本の冬に耐えられないものがほとんどです。20~23℃に加温して飼育するようにしましょう。数が少ない場合は爬虫類用のパネルヒーター、数が多い場合は園芸用の温室を使用して丸ごと暖めるのが一般的です。

-

カブクワを飼育するために、何が必要ですか?

-

プラケース、マット、餌用ゼリー、転倒防止材が最低限必要です。ブリードも挑戦する場合は、良質な発酵マットや産卵木が必要になる場合があります。当店では各種昆虫飼育セットを取り扱っています。

-

餌用ゼリーはどの程度の頻度で交換したほうが良いですか?

-

基本的には毎日交換してあげてください。交換を怠るとコバエの発生源にもなってしまいますので、定期的な交換を心がけましょう。

-

飼育しているカブクワの足が欠けてしまいましたが、大丈夫ですか?

-

爪や足が欠けてしまっても飼育自体に問題はありません。繁殖にも問題なく使える為、決して捨てないようにしてください。狭いケースで飼育したり、ケンカが原因で足が欠けてしまう場合もあります。

-

飼育しているカブクワがマットに潜ったままなのですが、大丈夫ですか?

-

産卵期になると、メスはマットの中に数日間から長いと数週間潜りっぱなしになることがありますので、特に問題ありません。産卵が終ると栄養補給のためにゼリーも食べるようになりますので、潜っている間もゼリーは交換するようにしてください。

-